<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>

都内のデザイン会社に就職した明美が、久しぶりに帰省した折…。他人はそれを学識と呼ぶ父の見識の深さが明美を永く悩ませたが、それも、久しぶりに帰省した25歳の夏に解明したかに思えた。

一足遅れて地方都市でも始まった開発ラッシュにあおられて、整備され始めたバイパス予定地に出現した、飛鳥時代の遺構の調査。そこにも父は、やはり明美を連れて行った。

アルバイトの学生に混じって肉体労働をした明美は、作業が終了して誰もいなくなった現場にひとり残った父に、いつものように待ちぼうけを食っていた。父はこうして、どの現場でも最後まで残っていた。「早く帰りたい」とやきもきする明美を尻目に、父は背を向けたまま幅30メートルほどの発掘現場を眺めている…。

どのくらい経っただろう、「パパ…そろそろ行こうよ」と声をかけようとしたその瞬間、明美の脳裏に鮮やかなヴィジョンが閃いた。

それは、日々明らかになってくる、古代の住居跡や耕作地を歩き語らう当時の装束を身に着けた人々の姿…。その向こうに見える瓦ぶきの屋根は、まだ瓦が庶民のものじゃ無い時代なのだろう、役所か何かに違いない。軒丸瓦の複弁八葉蓮華紋から、その建物が法隆寺式の建築物だったことまでが伺える。ほんの一瞬垣間見ただけのヴィジョンだったが、明美の脳裏には貫頭衣を纏った男女が住居の前に佇んだり畔道を歩く姿が鮮明に映っていた。その瞬間『…パパには見えていたんだ』と、実に不条理ではあるが、明美には至極納得の行く答えが見つかったような気がした。

蠢く影

明美が、「見える」ことに気付いたのは幼稚園に通い始めた頃だった。

それはいつも、家人が寝静まった真夜中に起きた。

気付けばTVの音がしなくなり、静まり返った部屋では姉の寝息が聞こえているにもかかわらず、明美はなかなか寝付けない子どもだった。まだ眠れないでいる明美が、布団を目深に引き上げて息を詰めていると決まってソレは現れた。

最初の頃は、廊下を何かが這っているような気味の悪い物音と気配を感じる程度だったが、日に日に気配は色を増し、やがては影のようにおぼろな形まで見せるようになっていった。その都度、まだ幼かった明美は両親の布団に潜り込むのだが、翌朝目覚めてからどれほど訴えても母は取り合ってくれなかった。

そんなある日、祖母が父に向って、

「仁、屋敷神さんの榊と水を替えとうき…。それと明美、ちょっとおいで」

と、父に「神さん事」を言いつけてから明美を手招きした。

おそらく祖母は、姉妹の中でも明美を一番可愛がったが、なぜだかそんな祖母に明美は馴染めずにいた。姉の良子は、学校から帰るといの一番に祖母の部屋に入り込んではお菓子をもらったりしていたが、よほどのことがない限り明美が入ることはない。なぜだか明美は、いつも笑顔の優しい祖母が、どこか薄気味悪くて仕方が無かった。

祖母が寝起きする部屋は六畳の和室で、家具といえば年季の入った桐箪笥と文机。布団は押し入れにしまってあり、夕飯を終えて部屋に戻ると祖母が自分で敷いていた。文机には、いつでも書き物ができるように水の張った硯と筆が何本か用意され、良子などは毎年書き初めをしていたが、明美はこれにも触れようとはしなかった。

「おばあちゃん…なに?」

「明美かえ。こっちおいで。…ええから。今はなーんもおらんけん、お入り」

祖母は開け放した襖を後ろ手に、笑顔で手招きしている。『今はなんにもおらんけん』確かにそう言った。父ですらもめったに入ろうとしない部屋で祖母が口にした意味深な一言に、不思議なことに、明美はホッと息を漏らした。

「ほれ、こっちにおいで。こっちで、ばあちゃんと一緒にお菓子でも食べよや」

家族の中でも祖母は、ある種特別な存在だった。時折畑仕事などもしていたが、大抵は神棚のある座敷に居て誰かが訪ねて来ては話し込み、帰る際には客はなにがしかの手土産とお包みを祖母に渡す。お包みの中身がお金であろうことはわかっていたが、それがなぜ支払われるのかは謎だった。

父でさえも逆らえない存在。親戚が揃ったときも、祖母は特別な存在として扱われていた。

物静かで、いつも微笑んでいる祖母。優しくて怖い…。そんな祖母が、背中を丸めて明美を手招きしている。

受け継がれた力

「そこにお座り。ほれ、これでもお食べ。…明美や、あんたもわかるんやな。まだ小さいあんたにはむごいことやけど、見えるんやろぅ、陽炎が。ばあちゃんにはわかるんで。隠さんでええんや。夜が怖いんか?」

「…うん」

「そやろな。どっちかがそうなるやろと思うとったが…。ほぅかえ、あんたやったか…。いつ頃から見えるんや?」

「…ずっと前から」

「ほやないか思いよった。仁は気付いとったようやが、まさか、こんなにはようからわかるようになってしまうとはな…。しんどかったやろな。可哀そうに」

具体的には何も言わず、ただ陽炎とのみ表現した祖母が、何を言ってるのか明美には理解できていた。そう、それは決して言葉では言い表せない、夢幻のように模糊としていながら夜毎少女を苛む現実…。それこそが、祖母の言う陽炎に違いない。そして明美は、そんなおどろおどろしい話をする祖母に、今までとは違う親しみを感じた。

「怖がることはないんで。あんたにはなんもせんけん。話がしたいんやろう。あんたが、アレのことをわかるんがアレにもわかるんや。ほやけん来るんよ。怖がらんでもええ」

「…ばあちゃん、どうしたらええん?」

「どうしようもない。大人になったらわかるけどな、それまではこらえるしかないんで」

「でもばあちゃん、寝るんが怖いのに…」

「ほうよのう。明美はまだ小さいけん怖いわなぁ。…ほしたらお咒い教えてやるで」

そう言って明美の手を取り、一文字一文字掌になぞったまじないを、明美は何度も呟いてみた。

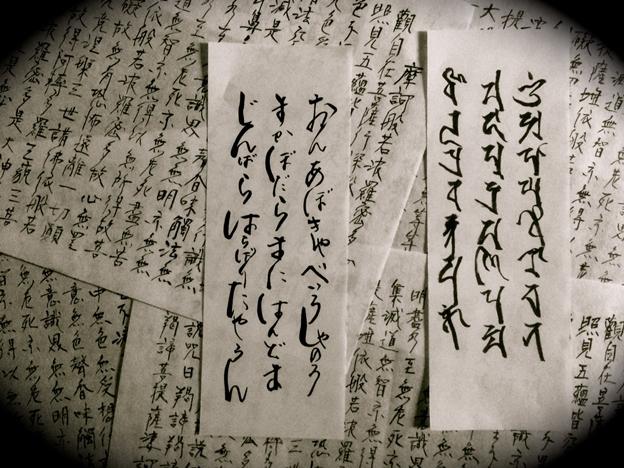

“おん あぼきゃ べいろしゃのう まかぼだらまに…”

「おかしな感じがしたら唱えるんやで。ええな。ほしたらもう自分の部屋にお帰り」

と言ったきり背を向けると、さっき教えてくれた呪文を『斉藤明美』と墨書した半紙に向かって書きながら唱え始める。そんな祖母の姿に、明美はたとえようのない安心感をおぼえた。

以来、眠れない夜には小さな声で唱えるようになった。

「おん あぼきゃ べいろしゃのう まかぼだらまに…」

やがて高学年にもなると唱えることなく夜を過ごせるようになったが、それはしかし、あの不気味な気配が消えたからではない。祖母が陽炎と呼んだ気配に耐えることができるようになったに過ぎなかった。

ソレは時折やってきた。

家人が寝静まった家の中を、明美の部屋と祖母の部屋を隔てた真っ暗な廊下をゴソゴソと、時にはズルリと何かを引き摺るような嫌な物音をさせながら這いずる気配。少し動いては、気付かれているかどうかを探るように動きを止めて凝っとこちらを窺っている。襖を隔てて息を潜める明美が、眠れずにいるのを知っているかのように、こちらが気配に気づいていないか探っている。

息が止まった。

というより、息を殺さないと眠れないでいることが…明美がアレの気配に気付いていることがバレてしまう気がする。今にも見付かってしまいそうで、明美はいつも息を殺して耳を塞いだ。

たとえ耳を塞いでも、瞼を固く閉ざしても、アレの気配は明美の脳を確実に侵食する。そうして息を殺しているうちに、いつしか気配は明美の部屋から遠ざかって行く。それでも何度か、そんな明美に気付いたのか、ふと眼を開けると影のような何かがすぐそこに立っていたり、部屋の隅から凝っと見つめていたりしたが、祖母に教わった呪文を夢中で唱えるうちにソレは消えた。

祖母が陽炎と呼んだソレは、そうして明美の夜の片隅に、いつもひっそり佇んでいた。

父との交信

早くここから出て行きたい――それが、生まれ育った家に対して年端もいかない少女が立てた決め事だった。そんな忌まわしい生家が、こうして父を亡くしてみると全く違って感じられる。

『パパ…どこにいるの?…大丈夫?…なにか言いたいことは無いの?…パパ…』

『ダイ…ウブ…。ミンナゲンキカ…。……ミンマ……ヲツケロ』

『パパ! よかった!! 大丈夫なのね?!』

『…』

『お願い、答えて。なにか言って、パパ』

『…タイヘン・コト…ワルイナ…。……ミンマ……ヲツケロ。…モ・イソガシイ…』

『パパ。パパ。…パパ』

それは、時も忘れて姉妹で盛り上がった思い出話も尽きようとした頃だった。最愛の父を亡くして打ちひしがれながらも、明美がずっと心の中で繰り返していた呼びかけに、やっと答えが返ってきた。

「ちょっと静かにして! パパ、パパ…。パパが居るのよ!」

幼い頃から祖母や曾祖母の姿を目にし、夜な夜な悩まされ続けた忌まわしい術を、否定しつつもいつしか駆使するようになっていた。それでも一人封じていた去りし人への問いかけを、明美は今日、最愛の父に対して解放した。痛いほどの視線を肌に感じながら、明美は、遠く意識の向こう側へと魂の触手を伸ばしていく。

「なに言ってるの? …どうしたの? パパがどうかしたの??」

さっきまで父の思い出話に一喜一憂していた明美の豹変に驚いた良子が問い質す。

「待って…。…もう居ないみたい。…ごめん」

「えっ? じゃあ、パパがここに居たの?」

良子が書斎を見回している。そんな二人のやり取りに、弾かれたように美由紀が飛び出して行く。

「お母さん! お姉ちゃんがパパと話したって!」

廊下の向こうで訝しむ母の低い声が聞こえる。それでも美由紀は母を連れて戻ってきた。今しがた部屋を出て行ったときの寂しげな様子とは打って変わって、喰いつかんばかりの勢いで母が詰め寄る。

「明美さん本当なの? 本当にお父さんと話したの?」

「うん。…間違いないと思う」

「なんて言ってた? 元気そうだった? 今、どこに居るの?」

「美由紀! 少し黙ってなさい!」

美由紀が口走る矢継ぎ早やな質問と、それを制止する母の声が交錯する。そして、つかの間静かになった部屋で、三人の女が明美を凝視していた。

「…私、病院からずっとパパに話しかけてたの。でも、ずっとなにも聞こえなかったんだけど…。そしたらさっき、やっとパパと会えたのよ」

「アンタ、それ本当なの? で、お父さんはどうしてるの? なんて言ってた?」

さっきまで感情を表にしなかった母が、美由紀と変わらない問いを口にする。

「パパは大丈夫よ。『心配するな』って。逆に私たちのことを心配してた」

「本当に、本当にパパがそう言ったの!?」

沈着冷静がウリの良子が、語気を荒げてソファーから身を乗り出し、また座りなおす。

「…そっかぁ…よかった、パパ元気なんだ」

「なに言ってんの。パパは死んじゃったのよ! 元気なわけないでしょ」

「そりゃそうだけど、気になるじゃない。まだ苦しんでるんじゃないかな、とか…」

「大丈夫よ。苦しんで無かったわ。それより、なんだか忙しそうだった…」

「どんな感じだった? 顔とか見えた?」

「…見えたはずなんだけど…。うまく繋がらないのよね。だから、でも、笑ってたような気がする」

「…そう、よかった。明美さん、ありがとう。母さんも安心したわ。もしも、またお父さんに会えたら教えてね。…そう、よかった、お父さんは元気なのね…」

母は安堵した声でそう言うと、また父の枕元に座るのだろう、美由紀に手を引かれて丸くなりかけた背を少しだけ伸ばして出て行った。すると、残された良子がじっと明美の目を覗き込み、

「…ねぇ明美、本当のこと教えて。アンタ、小さい頃からそうだったわよね。いつの間にか、なんにも言わなくなったけど…。おばあちゃんもパパも、アンタには態度が違ってたわ。それって、その力が原因なんでしょ。もしかしてパパも? …おばあちゃんもそうだったわよね」

と、姉として永く抱き続けた疑念を口にした。

真言

真実の言葉、または仏の言葉とされる真言は、密教が成立する以前から、古代インドに呪文として存在したと言われている。なかでも、幼き日の明美が祖母から習った『光明真言(不空大灌頂光真言)』は「最強のマントラ」とも称される功徳の高いもの。『オン・アボキャ・ベイロシャノウ・マカボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバリタヤ・ウン』。作中で明美は、夜な夜な現れる陽炎に対してこれを用いるが、真言には、不成仏なる死者に対して光明を及ぼし諸罪を除き、西方極楽国土に往かせる、という功徳の力が備わっているとされている。真印さんはいつも家族や相談者にも〝苦手だな〟と思っている人に会わなければならないときは「この光明真言を心のなかで唱えるように」と助言しているという。「直感的に苦手と思う人物からは、生霊が飛んで来ていることが多いんです」(真印さん)。「生霊」とは、真印さん曰く、いわゆる「嫉妬」や「妬み」のようなもので、厄介なことに、当人も意図せず飛ばしてしまうのだという。「だから、生霊を防ぐには、真言やお守りなどで自分自身がガードするか、苦手な人物には極力会わないようにしましょう」(真印さん)

著者プロフィール

那知慧太(Keita Nachi)愛媛県松山市出身 1959年生まれ

フリーライターを経てアーティストの発掘・育成、及び音楽番組を企画・制作するなど、東京でのプロデュース活動を主とする。現在は愛媛県に在住しながら取材・執筆活動に勤しむ。『巳午』を処女作とする。