住んでいた場所は違っても、年齢が近ければ「そうそう! わかる」って盛り上がれるのが、青春時代、仲間とのドライブで聴いた音楽の話。各界で活躍する同世代の女性と一緒に、“あのころ”を振り返ってみましょうーー。

「いまでも『青春のリグレット』(’85年)を聴くと、“別れた男性が人生のワンシーンの中で、私のことを思い出してほしい……”などと考えていた、若いころの自分を思い出したりします(笑)」

こう語るフリーアナウンサーの寺田理恵子さん(60)の人生の節目には、いつもユーミンの音楽があったという。

「中学生くらいでしょうか。姉の聴く、荒井由実時代の『ひこうき雲』(’73年)や『卒業写真』(’75年)が耳に入ってきて、“いい曲だな”とは思っていたのですが、歌詞の内容までは理解できていませんでした」

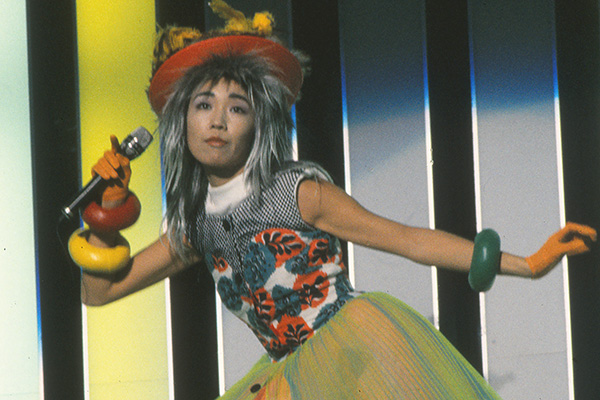

キャンディーズや南沙織を筆頭に音楽が大好きで、『夜のヒットスタジオ』(’68〜’90年・フジテレビ系)も欠かさず見ていた。

「漠然とですけど“私もいつかこんな番組に……”と思ったのが、アナウンサーを志した原点。高校時代は放送部に入りました。厳しい学校で、歌詞に“愛”だの“恋”だのが入る流行歌を校内放送で流すのは禁止されていたのですが、文化祭のときだけは許されていました。オープンリールのテープを切ったりつなげたりして、編集したものです」

’80年に都内の女子大に進学。バブル経済の兆しが見え始めた時期で、「とても自分の娘たちには言えない(笑)」ほど、華やかな大学生活を送っていたという。

「ちょうど“女子大生ブーム”が始まった時期で、のちに“3高”や“アッシー”“メッシー”という言葉が生まれるほど、女子大生にはブランド力がありました」

イベントコンパニオンの仕事などもたくさんあり、日給2万〜3万円もらえた。好景気に支えられ、車を持つ学生も少なくなかった。

「仲間とドライブに行くとき、カーステレオでユーミンを聴く機会が増え、本格的にファンになったのです」

中央フリーウェイ(中央自動車道)を走っているときに、車窓から見える競馬場を眺めてみたり、横浜・根岸(歌詞では山手)にある『ドルフィン』に行けば、ソーダ水を飲んでみたり、ユーミンの歌の世界を実体験することも楽しみのひとつだった。

当然、コンサートにも行きたいが、人気のチケットはそう簡単には取れない。

「予約の電話もなかなかつながらなくて、『公衆電話のほうがつながりやすい』『チケット発売時刻の3秒前に、最後のダイヤルを回すといい』なんていう都市伝説もありましたよね。私の場合、何を試しても取れなかったのですが、大学3年のとき、友達がチケット予約できたんです」

それはユーミン恒例の、逗子マリーナでのコンサートだった。

「だいたいコンサートというのはホールでやるものと思い込んでいたので、海風を感じられる屋外の会場というだけで特別な体験。しかもショーが始まると同時に、花火が打ち上げられて、その演出にも心を奪われました」

一方、大学生になっても“アナウンサーになりたい”という思いは抱き続けていて、アナウンスアカデミーにも通っていた。

「当時は『クイズタイムショック』(’69〜’90年・テレビ朝日系)のアシスタントもしていました。といっても、司会の山口崇さんの後ろに立ち、声をそろえて『タ〜イムショック!』と言ったり、席に着いた解答者のシートベルトを締めるくらいでしたが(笑)。テレ朝の番組プロデューサーに『どうしたらアナウンサーになれるんでしょう』と相談してみると、『ウチの局は難しいけど、どこかの局に運がよければ入れるんじゃない!?』と。“壁は高いなあ”と感じさせられるばかりでした」