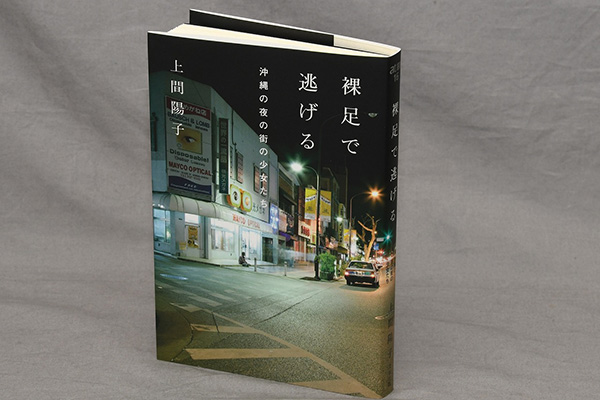

(写真・琉球新報社)

いい香りのする本だ。湿り気のある夜に、すっと風が吹いたときのような。「鈴乃からの手紙には、すとんと風がやむような気配があった」「夜の闇に笑い声が吸い込まれていくような夜だった」--私には、こんな表現はできないなと思って読んだ。「女の子たちのあのさえずるようなおしゃべりや声」は、時に軽めの小説を読んでいるような感覚をもたらす。

語られている内容は、どこまでも重い。虐待、暴力、レイプ…10代の少女に背負えるわけがないだろうと思うことのオンパレードだ。実際、彼女たちは背負いきれず、強がったり、笑ったり、どこか現実感のない「さえずるような」話し方をする。著者はそれをそのまま記載する。解説したり、弁解したり、擁護したかっただろうが、それはしない。ただ、強がりや冗談の背後にある重さ、受け止めきれないながらも背負って生き延びる少女たちが放つ生の輝きが垣間見えたとき、著者は涙する。

重すぎる出来事、受け止めきれないまま「さえずる」少女たち、同じ目線で接する著者、ときどき垣間見える傷や傷跡…、すーっと読めてしまうが、幾重にも層のある、奥行きのある本だ。どういう読み方もできて、どれも否定されない。そう思えるのは、著者が否定せずに、少女たちに寄り添っているからだろう。力めば、少女たちはするりと逃げてしまう。力まず、軽めに、でも芯のところで引かない。そしてそばにいる。

少女たちの姉より年上で母よりは年下の著者が、インタビュアーとしてまた支援者としての経験を積んで、生まれ育った沖縄に戻り、土地勘と同じ言葉を得たことで、今このときに生まれた、今このときにしか生まれなかっただろう、稀有(けう)な本だ。

読んでしまった私たちはどうしよう。どこにも書いてないが、おそらく「引き受けて、寄り添う」態度と覚悟を学ぶだろう。その態度と覚悟があれば、少女たちは早すぎたり遅すぎたりした時間を取り戻すことができる。必要なのはその「場」を、あなたと私という関係において、沖縄という地域において、日本という社会において、創り出すことなのだと、芯のところで受け取ることになるだろう。それは、よい体験だ。

(湯浅誠・社会活動家、法政大学教授)