(写真・神奈川新聞社)

横浜地方気象台(横浜市中区山手町)が開設して、今年で120年になる。関東大震災、横浜大空襲といった災厄、日々の観測機器の故障といったトラブルを乗り越えて、観測業務の継続に努めてきた。「責任感を持ち、正しい観測を基本とする観測(測候)精神は脈々と受け継がれている」。使命感を胸に空を見つめる日が続く。

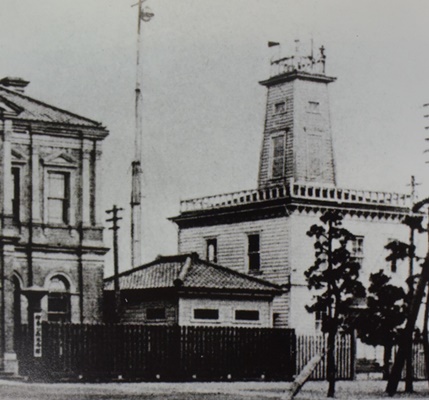

同気象台は1896年、神奈川県測候所として開設された。他都市と比べて決して早くはなかったが、日本初の近代観測が行われたことでも知られる。

職員が最も敬遠するのがデータを記録できない「欠測」だ。

同気象台で最大の欠測は関東大震災があった1923年。年末にかけて気温、湿度、降水量、日照時間、風速といったデータは残っておらず、永遠に取り戻すことができない。

一方で、職員の心意気を示したのが、45年5月29日の横浜大空襲時だ。

空襲時に職員の避難場所にもなった地震計室。同じフロアに当時の気象原簿が保管されている。当日の天気は薄曇り、午前11時の気温は28.6度。欄外には「空襲ニヨリ発生セル火災ノ影響アリ」と記されている。

当時の所長だった山田直勝さん(故人)は11年前、本紙の取材に「職員全員に、観測を続けなければという使命感があった」と答えた。通常は気象状況を記録するだけの天気概況欄に「B29(爆撃機)、P51(戦闘機)計六百機」とも書かれている。

現在は露場(ろじょう)と呼ばれる障害物のない場所に、気温や湿度、雨量などを自動で測る装置を設置。屋上には風向風速計、日照計があり、いずれもデータは機械が管理する。

観測機器が進化した現代でも、欠測は過去の出来事ではない。最近では、湿度計が故障したために、2013年5月23日から6月6日まで記録がない。観測予報管理官の常盤実さん(56)は「万一、欠測になっても、できるだけ短い時間にとどめる。日々、観測機器を点検し、記録が空白にならないように努めている」という。

同気象台で観測、予報を担当する職員は9人。定時観測は午前3時から6時間ごとに1日4回。予報は午前5時、11時、午後5時に発表する。雲の種類や高さ、天気、視界は今でも人間の目が頼り。1時間に1回、担当者が屋上に上る。

こうした日々の記録は歴史の証言となるばかりではない。本田耕平台長(59)は「正確なデータを蓄積することは気象現象の変化を把握することにつながり、未来の資産になる」と、観測業務を継続する重要性を説く。