「母の介護中は、それにかかりきり。芸能界の仕事はほとんどできず、日雇いの引っ越しバイトやコールセンターのバイトでなんとか食いつなぐしかありませんでした」

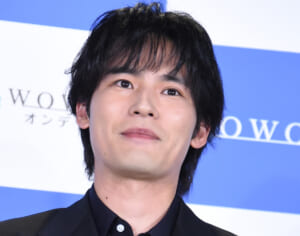

こう語るのは、’96年に『進め!電波少年』(日本テレビ系)の“南北アメリカ大陸横断ヒッチハイクの旅”でブレークした、元ドロンズの大島直也(46)。その後の半生は、まさに波瀾万丈。芸能界の外で始めた飲食店経営は大成功したものの、その後は一転、離婚・借金・親の介護と試練の連続だった。

「一昨年末、突然、母から電話が来て『病院の検査に引っ掛かったから来てくれないか』と。それで母の病院通いに付き添って、何回目かの検査でとうとう“ステージ4”、末期の肺がんと診断されました。すでに腰骨に転移していました。別居していた僕は、母と一緒に暮らすことにしたんです。当初は、母も僕と買い物ができるほど元気だったんですが、だんだんできることが少なくなって、母の精神のバランスが崩れていきました。がんになったショックから“反応性うつ病”になって……。あのころがいちばんきつかった。ある日の朝、『何時に帰って来るの?』と聞かれました。『遅くなるよ』と言ったら『帰ってきたら、死んでるかもしれないから』って。僕はブチ切れて『そんなこと言われてどんな気持ちになるかわかってんの!』と母に顔を近づけて怒鳴り、手は出せないから代わりに床をドンと叩いたりしてしまった。後から、もっと母の気持ちを理解してあげればよかったと自己嫌悪に陥りましたが……」(大島・以下同)

母親は、感情の波が激しくなっただけでなく、次第に体の痛みで起き上がることもできなくなっていった。

「入院するレベルと言われましたが、病院に空きがなくて。でも、もう自分でトイレも行けないし、おむつを自分でずらしちゃうんです。僕におむつを替えられるのが嫌だったのかもしれません。部屋は糞尿まみれになって、家に帰ると便の臭いがツーンときて。これが毎日続くのかと気持ちが重くなりました」

母親の年金や、兄からの援助はあったが、母の介護で働けない分、増えたのは借金の額。現在は「だいぶ減った」と言うが、まだ200万円ほど残っているという。そんなさなかの今年4月、母の容体が急変する。

「5月に、“余命3カ月”と宣告されて覚悟しました。でも、それでやさしくなれたというか、一緒にいる時間を大切にしようと、2日に1回は施設まで会いに行っていました。会話もだんだんできなくなり、寝ている母の手を握っていました。どうしたら喜んでもらえるかと、おふくろの誕生日に僕の子どもを連れていったり。まだ、元気なころの母は介護士さんに『知ってる? うちの息子』と自慢してたらしい。それを聞いて、うれしかったですね。亡くなる間際も、『買い物に行かなきゃ。直也のご飯作らなきゃ』って。こんな状態でもまだ僕のことを心配している……切なかったです」

7月に入り、母は水も飲めない状態に。大島は「葬儀屋さんを探してください」と施設から言われてしまう。

「めちゃくちゃつらかったですね。精神的におかしくなりました。葬式の準備をしながら、母の面倒を見ている矛盾。まるで2人の自分がいるようで、引き裂かれる思いでした」

7月8日、危篤の知らせが来た大島は、遠くから駆けつけた姉と共に施設の母の元へ。

「数日間、施設に寝泊まりし、たまたま廊下で電話して部屋に戻ったら、もう息を引き取っていました」

いま、大島は“介護離職”してしまった芸能界の仕事に、少しずつ戻りつつあるという。

「やっと、まだ仕事をやりたいと思えるようになりました。でも、介護は終わったけれど、これで“終わり”にしたくないなと。自分が経験した介護の知識や情報を伝えたくて、介護団体に顔を出して、サポートもやっています。介護についての講演の声もかかっています。ニーズがあれば、介護経験を生かした仕事をしていきたいですね」