■幼少期からフロイトに興味があった

金子さんは1933年、東京生まれ。父は英語が堪能で、文化芸術をこよなく愛する自由人。母は武家育ちで家族思いの人だったという。金子さんが5歳のとき、病弱だった弟が亡くなり、翌年妹が誕生。そのころから金子さんは、「ご飯が食べられない子」になってしまう。

「とにかく食べるのが遅くてね。いつも父母から、『ご飯もろくに食べられないんじゃ、しょうがない』と言われていました。ですから私は、自分はダメな子だ、と思っていたんです」

また、小学生のころ、「もっと音楽に親しんでほしい」と望んでいた母の期待に応えられなかったことも、心に暗い影を落とした。

「母の期待どおりに音楽の道に進んだ妹と自分を比べたこともありました。妹の中学受験と私の大学受験の日が重なったのですが、母は妹の弁当だけ作って、『ひどいものだ』と笑い話になりました」

今は、そう言ってほほ笑む金子さんだが、幼少期から思春期にかけては劣等感を抱き続けた。

「自分は、世間一般からずれている。いつもそんな葛藤がありました。だから、のちに精神障害者の方たちと出会ったとき、自分も遠くない場所にいると感じたんです」

女性でも、ハンディキャップがあっても、“働く”ことの重要性に気づいたのも、このころだ。

「私が5歳のとき、母は私たち子どもの手を引いて家出したことがあるんです。仕事を見つけるために家政婦紹介所に行ったんですが、職員に『子ども連れじゃ働けない』と一蹴されてしまって」

そんな母の姿を見た金子さんは、「仕事を持って自立しよう」と心に決めたという。

一方で、人の心の動きに興味を持ち始めたのもこのころだった。

「幼いころ、祖母や叔父たちも一緒に住んでいて、よくみんなでフロイトの夢判断の話をしていました。子ども心におもしろそうだなと聞いていたんです」

次第に戦時色が濃くなり、時代はもの言えぬ空気に包まれていく。

「学校の先生は『神風が吹く』なんて言っていましたが、父は、『日本はこの戦争に持ちこたえられないかもしれない』と言ったことがありましたね」

父の言葉どおり、日本が敗戦したのは、金子さん12歳のときだった。中学・高校の成績は優秀で、飛び級で1年早く大学進学を迎えた金子さんは、1951年に早稲田大学文学部英文学科に入学する。

「学生運動が盛んな時代でしたが、文学部の図書室に、ずっと読みたかったフロイトなど、心理学の蔵書がたくさんあって、それを読むのに夢中でした。幼いころから、母との関係性において葛藤する自分がいましたから、なぜ自分がそんな気持ちになるのか、なぜ心が揺れるのか。自分の中で心の動きを探る日々でした。生きていくうえでの訓練みたいなものだったかもしれません」

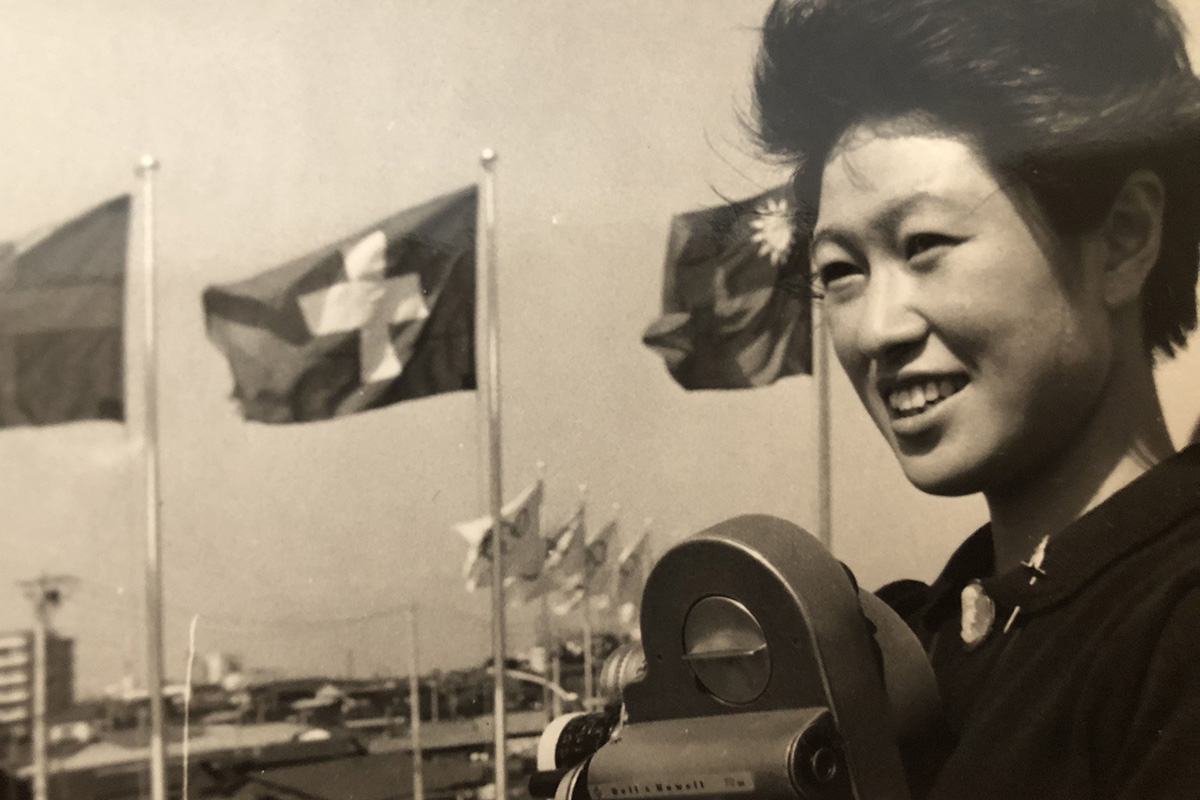

1955年、金子さんは文系の女子に門戸を開いていた数少ない企業の中からNHKの採用試験を受け、見事合格。21歳で入局する。

「これでようやく仕事を持って自立できる、とホッとしましたね」