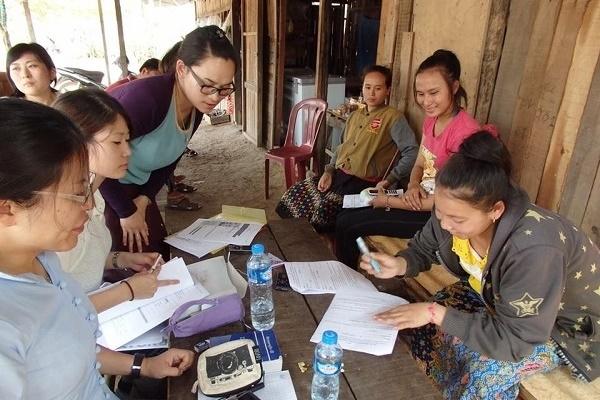

(写真・琉球新報社)

原虫を持った蚊に刺されることで感染する病気・マラリア。現在の日本ではなじみが薄いが、世界の熱帯・亜熱帯地域では今なお多くの人々が命を落としている。このマラリアをラオスで激減させたとして4月、琉球大学医学部・国際地域保健学教室の小林潤教授がマラリア制圧に貢献した個人・団体に贈られる「ゼロマラリア賞」を受賞した。取り組んだのは、ワクチン開発などの医療技術ではなく、予防教育の普及や現地の人材育成だ。小林教授は同教室のメンバーと共に、研究室内での研究とフィールドワークを融合させた「境界領域」として対策戦略を開発し、アジア全域、アフリカにまで活動を広げている。

■事実の集積

小林教授は琉大医学部を卒業して同学部に就職した1994年、同大の教員らとラオスに入った。医学部とラオスの交流はその数年前に始まっていた。

当時、マラリアはラオスの死亡原因疾患の第1位だったが、感染地域はどこか、どこにどんな種類の蚊がいるのか、人々の生活習慣に至るまで予防に関係する科学的なデータはほとんどなかった。医療が不十分な地域では、検査が行われても誤診率は「4~5割」。危険性が十分理解されていないため、きちんと薬を服用しないなど患者側の認識の問題もあった。

小林教授らは現地に長期滞在して、感染地域の広範な状況を明らかにした。その結果を基に、殺虫剤を染み込ませた蚊帳を開発してラオス全土に展開させ、患者数を激減させた。また学校を拠点にしたマラリア予防教育を普及させると同時に、地域の人たちが習慣的に使う薬や祈祷(きとう)など民間療法も取り入れた早期発見・早期治療のシステムをつくり、多方面からのアプローチで成果を挙げた。これらは他の東南アジア諸国にも活用されるようになった。

■地域に根差して

途上国での医療支援は、かつては先進国の専門家が施策を作って持ち込むのが主流だった。だが「いくらいい施策でも、現地の人が自分たちのものとして取り組まなければうまくいかないことが分かってきた」と小林教授。根本にあるのは「疾病対策をする社会医学研究は人が生きる場を見る必要がある」という考え方だ。地域の行政や法令、文化などを文献や報告書、新聞などあらゆる資料を読み解き、関係者にインタビューをし、時には地域の人々と生活を共にして、現地の状況を把握していく。

その際に重要なのは個別性なのだという。いくら施策が素晴らしくても、例えば都市と田舎では脅威となる自然災害の種類が違うし、計画を実行する組織体制も違う。禁煙の意識が浸透している地域とそうではない地域では禁煙指導の方法も変わる。個別の事情を把握することで、課題を明らかにし、改善策につなげることができる。

このような地域に即した政策立案を支援し、携わる現地の人材育成を目的に、2010年には医学や保健学、教育学の研究者が集まり「国際学校保健コンソーシアム」を結成した。小林教授はその理事長を務め、事務局は琉大の国際地域保健学教室に置く。

■互いに学んで

「多国間で比較すると課題や解決法が見える」と小林教授は言う。例えば中高生の若年妊娠は、日本では隠され退学や転校させられることも多いが、ケニアでは出産後に復学するのが当たり前で、20代の高校生も珍しくないという。

「健康とは病気でないことだけではなく、社会的な健康、個人の幸せまで含まれる。健康的な社会づくりについて、互いに学べることがある」。多方向からのアプローチを重ねた先に、普遍的な価値が見えた。(黒田華)