9月某日 北イタリア・パドヴァ

日本からイタリアへ帰る飛行機の中で2回も鑑賞して衝撃を受け、日本で公開になる日をまだかまだかと待ち望んでいた映画が、やっと来たる9月29日に封切りになります。

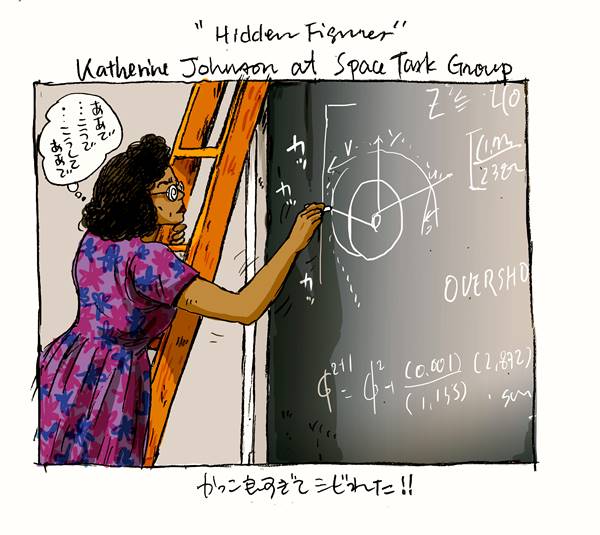

作品のタイトルは『ドリーム』。英語の原題は『Hidden Figures』ですから、直訳すれば“隠された形”、つまり表には出ることのない陰の立役者的な意味になるのでしょうけど、この映画の邦題については、数カ月前からSNS上で物議をかもしていたのを目にしたことがあります。

1959年から1963年、冷戦下のソ連と宇宙開発競争の最中に、アメリカ初の有人宇宙飛行を試みる“マーキュリー計画”を扱った内容であるにもかかわらず、最初に発表された邦題は『ドリーム 私たちのアポロ計画』というものでした。配給元としては、馴染みのある宇宙開発計画の名前のほうが一般の人に解り易い、最終的には皆の知っているアポロ計画につながるから、といった理由で選んだタイトルのようですが、実話をもとにした作品ということを考慮すると“マーキュリー”を“アポロ”に置き換えるのは無理があるという批判が集まり、結果的に『ドリーム』におさまったようです。

確かに、人々に関心を持ってもらわなければ鑑賞してもらう事も叶わない、こうした外国映画作品の邦題を決めるのはとても難しい事だとは思いますが、作品のコンセプトや登場人物の立場がリスペクトされる対応が為されて良かったと思います。

にしても『ドリーム』(夢)とはなんと幅の広いタイトルでしょうか。オールラウンド過ぎて、どんな内容の作品にも当てはめられそうな気もしますが、正直、この映画作品には『ドリーム』という言葉ひとつにはとてもおさまりきれない、ダイナミックで深い要素がみっちりと詰まっています。あまりにもみっちり過ぎて、興奮に沸き立つ頭の中を冷静に整理する為に、繰り返し観てしまったわけです。

私は単純にソビエト連邦とアメリカ合衆国の容赦ない冷戦期に展開されていた、宇宙開発競争の混沌と焦りがどう表現されているのか、それが気になって、飛行機の中の数あるエンターテインメント・プログラムの中から、特にイチオシ扱いにもなっていなかったこの映画を見る事にしました。SF好きのうちの息子の場合は、単純にマーキュリー計画について興味があったから見たのだと言っていました。そう、この作品は人々の持つあらゆる多角的興味を触発する内容になってはいますが、見ているうちに意図していなかった、思いがけない興奮と想定外の感動をもたらす仕組みになっています。

公開前ですから内容については詳しくは触れませんが、この映画の特に何が印象的だったのか、何がスペシャルだったのかと問われたら、主人公であるNASA勤務の3人の黒人女性の存在だと答えるでしょう。

彼女たちには、人間社会のしみったれた既成概念の枠を外してしまうパンチ力があり、見終わった時には、まるで体の中に滞っていた嫌な老廃物を一気に除去できたような、爽快感とエネルギーが漲ります。それまで感じられなかった、新しい視野が目の前に勢いよく広がり、目先の悩みなどがほんのハナクソにしか思えなくなる、そんな効果がこの作品にはありました。

この3人の黒人女性は実存した人物ですが、まさかNASAで繰り広げられる宇宙開発に、こんな“陰の立役者”が居たことなんて、一般の人はほぼ誰も知らないのではないでしょうか。

彼女たちはキャリア志向を堂々と掲げられる優越意識の高い白人の職員とは違い、まだ人種差別という頑強で分厚い壁がある社会の中で、昇格も昇給もさせてもらえない不条理な現実ともしっかり向き合い、受け入れ、誰かに頼るよりも先ず己の力と勇気で生きています。自分たちがどんなに特異な才能を発揮したところで、それが評価されるなんて可能性を抱くことすら許されない環境の中であっても、自分のやっていることがほんの僅かでも、宇宙開発の何かの役に立つかもしれないという思いに、胸をときめかせて生きているのです。

何がかっこいいかって、とにかくこの3人の女性キャストたちの佇まいでしょう。3人の中でもメインの登場人物である数学の天才キャサリン・ジョンソンは、分厚い眼鏡をかけ、髪の毛を振り乱して闊歩する、異性の目など全く意識もしていなさそうな若いオバちゃんです。キャサリンは夫に先立たれ、幼い子供たちをひとりで育てているシングルマザーですが、他のふたりも含め、それぞれ職場の外でも容易ではない家庭の事情を抱えて暮らしています。そう、彼女たちは黒人としての人種差別、女性なのに知的職業についている偏見、シングルマザーとしての世間的ハードルという、並々ならぬ難題を全身で背負いつつも、それがまるで当たり前のことのように、毅然と生きているのです。

人間が作り出した矮小な問題を超える、女性たちの姿勢が放つ眩しい輝き

確かに3人とも、飛び抜けた美女ではありません。キャサリンにしても、またIBMコンピューターのデータ処理担当に任命されるドロシーにしても、ドーンとした貫禄のある逞しい体型をしていますし、髪の毛もボッサボサです。それなのに、この3人の女性から放出されている女性としての、いや、人間という生き物としてのうっとりするような美しさのパワーたるや!

突出した頭脳を持ちながらそれをひけらかす事もなく、等身大以上の余剰な自負を持つこともなく、だけど様々な葛藤や困難と向き合っていく姿勢は、彼女たちの無敵の魅力になっているのです。魂を包み込んでいる肉体のかたちなど、はっきり言ってもうほんっとうにどうでもよくなるくらいの眩く輝く光が、内面から放出されているのです。

3人が最終的にいつも見据えているものは自分たちに与えられた能力へのリスペクトと、宇宙という囲いのない壮大な空間です。人種差別とか女性であるとか、そんな人間の作り出した矮小な次元の問題などではないのです。その姿勢がもたらしているものこそ、あの内面から放たれる眩しい輝きなのでありましょう。

しかも、この3人はそれだけ現実離れした才能を持っていながら、家ではおちゃめな母親であり、失敗もするドジな女性であり、ムキになったり落ち込んだり、しっかりとした生活感もまとっているのが素晴らしい。

日本では純真無垢さや透明感、洗練された容姿や若さばかりが女性の美しさとしての基軸になっていますが、この映画を見て是非ともその保守的で単純極まりない解釈の鋳型から脱皮して頂きたい!

そしてもうひとつ私が心を揺さぶられたのは、そんな彼女たちを支える周囲の男たちでしょう。実際映画を見て頂ければ、彼らが男性というジェンダー意識に干渉されつつも、特殊才能を持つ妻を持った葛藤を乗り越え、心底から包み込む寛容性を獲得していく有様が判ると思いますが、やはりそこに見えてくるのは単なる男女としての関わりではなく、相互の、人間としての真っ直ぐな“敬意”と言えるでしょう。男だ女だという差異を払拭し、お互いを人間としてリスペクトできる関係は美しく、強靭です。

私は少し前までスティーブ・ジョブズというIT業界における異端児の伝記を漫画化していましたが、そのときと同様、『ドリーム』の黒人女性たちの描かれ方を見ていても感じたのは、アメリカという国の、葛藤と困難を包括しつつも既成概念の縛りをどこかで疑う姿勢です。そこでは異端とされる人物をただ目障りだ、迷惑だ、足手まといだと排除するばかりではなく、余計な思惑に囚われずに思い切って受け入れるべきではないかという余地を、それぞれの精神性の中に秘めている(いた)のです。

ここで(いた)としたのは、トランプ政権下で白人至上主義問題などが浮上している昨今のアメリカに、こうした寛容さが残り続けていけるかどうかが、今の私にとっては大いなる疑問になっているからなのです。少なくとも人間の自由や民主主義とはどういう意味なのか、知性のある生き物にしては人種差別という低次元的問題を、なぜ人類がいつまでたっても払拭することができないのか、人間の融通の利かない性質のあり方なども、この映画が観衆に示唆する、とても大きなテーマのひとつにもなっていると思います。

陰の立役者たちが見せてくれる宇宙計画の顛末と、日常の問題や悩みに縛られない地球に生きる人間としての壮大でパワフルな世界観。まあ、とにかく皆さん、何はともあれ是非時間があれば見に行って下さい。野暮な自分的見解はこのへんまでにしておきます。