当時、通学には日比谷線の六本木駅を利用していました。バブル期を迎え、都会は移ろいやすく、私たちもそんな時代の影響を少なからず受けていました。

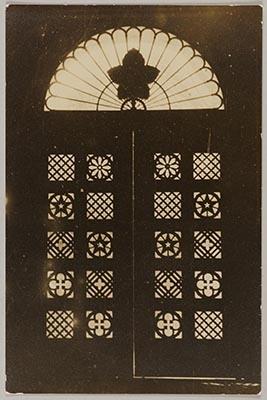

六本木交差点から朝日が昇る東京タワーに向かって歩き、ロアビルを右折した鳥居坂と呼ばれる通りに、東洋英和女学院の中高部は建っていました。重厚な石造りの4階建て。正面玄関には校章の楓と透かし模様のパネルを組み込んだ鉄製の扉が構えていました。悠然としたその姿にどんなに安心感を与えられていたことか。あの建物は、言わば私たちの心のシェルターでした。ただそれがヴォーリズの意匠だということを、私は知らずに過ごしていました。

私は大人しい生徒ではなく、むしろ元気いっぱいで、先生を困らせるようないたずらには必ずといっていいほど参加していました。友人たちと過ごした日々は笑いに溢れていました。よく聞かれるのですが、村岡花子の孫ということでプレッシャーを感じるようなことはありませんでした。

決して暗くはなかった青春時代。でも内面は大きな振り子のように絶えず揺れていました。甘噛みし合うような友人たちとの戯れの中で、誰かを傷つけてしまったり、些細な言葉に傷ついたり。自分はどう在るべきか、聖書の言葉に耳を傾けた時期もありました。私の記憶では、授業が行われる教室は別として、校内はとても薄暗かった印象なのですが、多感な時期の心の陰影がそうしたイメージに繋がっているのかもしれません。でもそれは陰気というのではなく、「個」を包み込んでくれる優しさでした。

毎朝の礼拝中、オルガンの響きに包まれながら天を仰ぐと、大講堂の天井一面にクリーム地に淡いピンクとブルーの彩色柄が施されているのに気づきます。よそ見がちだった私は、壁面の窓の曲線やガラスの照明器具にもよく見とれていました。翡翠色のマーブル模様の階段は窓からの光を受けて濃淡を織りなしていました。ふと立ち止まり、光のほうを見上げたのを思い出します。厚い壁のくぼみ、太い柱の影……。団体生活の中で時間と空間を共有しながらも、自分の内面を映し出し、個人を醸成するための陰影がそこかしこに在りました。

そして、全てがまんべんなく照らし出されていなかったからこそ、光というものを、まるでそちらへ首をもたげていく植物のように感知していたのだと思います。

ヴォーリズは建築が人の心身に与える感化を常に考え、殊にミッション・スクールにおいては建造物を通してキリスト教の精神を表現したと言われています。

(写真提供:東洋英和女学院史料室)

今も目を閉じると浮かんでくるのは、窓やステンドグラスを通して取り込まれる優しい光。たぶんそれはどんな時にも光は見出せるというヴォーリズのメッセージであり、希望を捨てずに歩みなさいという私たちへのエールでした。

校舎は1993年8月に取り壊され、外観のイメージを継承して、新しく建て替えられました。隅々まで健康的な光が行きわたり、先代の陰影はもうありません。でも、薄暗さの中のあの静謐な光は、青春時代の記憶と共に今も私の心の中に在り続けています。

旧校舎にはもうひとつ、忘れられない思い出があります。

設備として、暖房用のスチームを利用してお弁当を温める棚がありました。冬の朝、登校するとまずクラスごとに鉄製のかごにお弁当を集め、当番の人が棚にかごを運び入れることになっていました。ほっこり温まったお弁当を開ける瞬間は幸せでした。ただ、母がおかずと一緒にいちごを入れてしまった時などは、「あーあ」とため息をつきながら生温かいいちごを頰張り、友人たちの失笑を買ったものです。果物は別の入れ物に入れておくことが原則でした。

ヴォーリズは設計しながら私たちのお弁当の時間を想像していたのかもしれません。そこにいつも笑顔があるように。そんな小さなところにも愛情が込められていた、と今さらながら思います。