4月某日 北イタリア・パドヴァ

日本に暮らしているわけではないので当然のことなのですが、日本のテレビドラマをなかなか見続ける事が叶いません。映画と違ってドラマは続きものなので、何話かだけを見て満足するわけにもいかず、だからいつも潔くあきらめて、余程見たいものは日本で録画やDVDを見るようにするわけです。とは言っても基本的にテレビを見るのが好きではないから、時間ができれば他のことに使ってしまい、結局我が家にある日本のドラマのDVDボックスは阿部寛さんの『結婚できない男』のみ。

そんな私の事情も嗜好もよく認識しているはずのマネージャーさんなのですが「あれだけはマリさんに見てもらいたいんです」と、彼女にしては珍しいほどの熱意を込めてすすめてくれるドラマがありました。早速その『カルテット』の録画を送ってもらって、漫画のペン入れをしながら見始めてみたところ、一気に最後の10話まで鑑賞。毎回出てくる人物たちの個性を生かした独特の味付けがされているのに、最終的に総括すると、実は全体に調和のとれた美味しいディナーをコースで食べたかのような心地になりました。

ドラマを見始めてまず私が思い出したのは、ヴィオラ奏者である母がオーケストラで働きながらも、気の合う仲間同士でやはりカルテットやトリオをやっていたことでした。

オーケストラでは自分たちのやりたいものをやりたいようにできない、という事で休みがあれば集まって練習をし、人様の結婚式からディナーショー、お役所のロビーといった、ありとあらゆる場所で演奏していました。

私は子供だったので、当時の母とその仲間の詳しい交友関係を知る術もありませんでしたが、時々メンバーチェンジがあって、家での練習のときなど「〇〇さんはどうしたの?」と問いかけると「うん、〇〇さんはもう来ないことになったの」という意味深で曖昧な返事が帰ってきたのを覚えています。それにしても、なぜこの人たちはコンサートホールで堂々と演奏出来るわけでもないし、評価もされないのに、メンバーとの苦い喧嘩別れを繰り返しながらも、それでも演奏したがるんだろう、というのが不思議でなりませんでした。

そんな記憶の影響もあって、このドラマはあらゆる側面で興味深かったのですが、終盤で彼らのもとに届いた一通の手紙が読み上げられるシーンがあります。内容はざっとこんな感じでした。

「あなたたちの演奏は酷い。奏者として才能がない。あなたたちは世に優れた音楽ができる過程でできた煙突の煙のようなもの。価値も意味もないし、必要もない。記憶にも残らない。なのに、なぜあなたたちは一緒にやるのをやめてしまわないのか。自分も奏者だったが煙であることに気付いて5年前に演奏するのをやめたし、それは正しい選択だった。なのに、あなたたちは何故煙でありながらも演奏し続けているのか? なぜやめてしまわないのか、教えてほしい」

この手紙が、実はこのドラマのコンセプトを浮き彫りにする重要な役割を為しています。

表現者というのは、果たして、完璧で落ち度のない技巧力を駆使した、ハイクオリティのものでなければ、人前で表現したいものを披露してはいけないのか。「人間のワザって凄い! 素晴らしい! 人間のパワー万歳!!」と圧倒させられるものばかりが評価の値になるのはどうしてなのか。人々が、表現者の中に技術力の至らなさや、“がっかり”を見出したくないのはなぜなのか。

それはおそらく、人々の潜在意識下に「人間として生まれてきたことに有り難みや自信を持ちたい、人間って凄いって思いたい」という欲求が少なからずあるからだと思われます。スポーツ競技の選手の努力や完璧な演技を見ていると、わき立ってくる鳥肌や涙の出どころはそこにあるのかもしれません。

でもそれは言わば、人々は表現者の表すものに、自分たちの理想とするものだけしか見たくない、綺麗で完璧なものしか見たくない、表現している人たちに例え複雑な家庭の事情や性格の歪みがあってもそんなものは知らなくていい、体臭も知りたくなければ鼻毛も見たくない、という容赦のない主観的な欲求とも言えます。

だから芸能人が〝芸能〟という範疇の外で、人々の倫理観を揺るがすような行為を取るとそれがやたらと取り沙汰され、人気が左右されてしまったりもするのでしょう。

このドラマのメンバーは全員が全員、みな様々な裏事情を抱えています。全員がプロの音楽家になれなかった所以たるそれらの思惑や邪念が演奏にも露見してしまうのでしょう。確かに演奏は上手くないかもしれない(でもドラマの中での演奏は素晴らしかったですけどね)、所詮プロにはなれずに煙突から出た煙としてしか生きていけないかもしれない。でも彼らは誰に何を言われようと、お構いなしで演奏を続ける自由を尊重します。社会的にはダメダメだけど、それでも人生を謳歌する権利を守るために、掻き消せない社会のひとつの事実として四重奏の演奏を続けていくのです。

煙であろうと意味がなかろうと、必要とされていなかろうとも、人として根本的に許されるべき表現の自由を飄々と訴えているのです。

人間は真剣に頑張っていても、どこかに不完全さやダメさが出てしまうところが魅力の生き物

このドラマを見ている間に脳裏に現れる過去の表現者たちが何人かいました。そのうちの1人は昨年公開された映画『マダム・フローレンス!夢見るふたり』の主人公、フローレンス・フォスター・ジェンキンス。むかし実在したこの女性の歌の録音を実際に聞いた時は、ソプラノ歌手という肩書きでありながら有り得ないレベルの音痴さに度肝を抜かれました。

彼女は幼いころから音楽教育も受けて、周りからの反対を押し切りながらも憧れだった歌手への道へ進もうと頑張るのですけど、もともと彼女には音感も才能も可哀想なくらいにありません。でも音楽と歌への愛は人一倍だし、人々にその素晴らしさを伝えたいと思う気持ちも人一倍。ヘタだろうと何だろうと、歌のレッスンだけは続け、リサイタルも開きます。

正直、彼女のその型破りな歌声はもうパロディの領域に至っており、その音痴さも含めてマダム・フローレンスはその音楽家としてのダメさも含めて(実際本人はそこまでダメだと思っていなかったらしいですが)人々を楽しませる最高のエンターテイナーだったわけです。

このマダム・フローレンスは「皆さんは、私が歌えないとおっしゃいますけど、私が『歌わなかった』と言った人はいませんわ」という名言を残しています。そう、ヘタだから世間体や世論を気にして歌わなかったわけではない、ヘタでも人々の前で歌ったかどうか。ヘタでも自分の音楽への愛を表現する勇気が持てたかどうか。とても説得力のある言葉です。

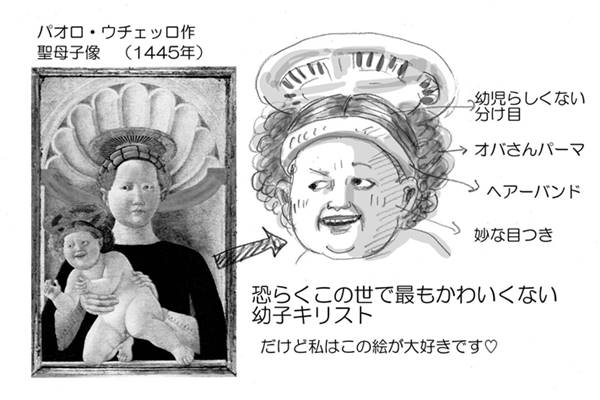

ルネッサンスの画家にもラファエロやミケランジェロやダヴィンチの様にはなれず、マニアック過ぎて人々を感動させることを忘れてしまったような作品を描いて仕事の依頼が来なくなった人もいます。そんな彼らも、中傷されようと非難されようと、表現したいという思いを自らに拒まなかった素晴らしき人々です。ルネッサンスというもの自体、たとえヘタでも無名であっても、精一杯自分の中にあるものを形にしようとした勇気のある表現者たちが存在し、そういう人をも認める社会があったからこそ、成り立つことのできた文化的なムーブメントと言えるでしょう。

勿論ラファエロやダヴィンチのように才能もあって人々を感動させられる表現者はすばらしいし、彼らのようなレベルを目指したいとする高い志を持つことも必要だと思います。

でも、果たしてこの世に表現されるものが全て彼らの作品のように抜かりも緩さもない完璧なものばっかりだとしたら、そういうものとしか接する事のできない環境だったとしたら、一体どうなるでしょうか。私だったら間違いなく窒息してしまいそうになるでしょう。

人間というのは真剣に頑張っていても、どこかに不完全さやダメさが出てしまうところが魅力の生き物でもあり、それを排除しても良いものは逆に生まれない場合もあるのです。

今はまさに日本の社会では新年度の始まりの時期で、みなさん立派な人間になるため覇気を自らに注入している最中かとは思いますが、過度の気合いと期待の背負い込み過ぎで行き詰まりそうになったら、是非『カルテット』か『マダム・フローレンス!夢見るふたり』、このどちらかの映像をご覧になることをおすすめ致します。