<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>

キッチンを覗くと、そこにはいつになく早い時間に帰宅した美由紀が座っていた。得意先回りか何かを上手くやっつけたのだろう、いかにも余裕といった感じでタバコを吹かすその向こうで、朝と同じように母が立ち働いている。

「おっ、早いじゃないか。どうしたのかな? 今日は飲み会とか無いのかな?」

それでも気を遣っているつもりの健作が、美由紀のしたり顔を軽くくすぐる。

「なによぅ、そんな毎日飲み歩いているわけじゃないわよ。今日は、たまたま立ち寄ったお得意さんがウチの近くだったから、そのまま帰ってきちゃっただけですぅ」

一見抗議のようだが、その実まんざらでもなさそうに美由紀が小さな口を尖らせる。子どもの頃から、美由紀は機嫌が良いと口を尖らせてしゃべる癖がある。

「なんだか妙な感じじゃない。なにかあったの? お義兄さんと喧嘩でもしたの?」

さすがに姉妹だけあって、いつもと違う姉の様子を察知するらしい。

「えっ、あなたたち喧嘩したの?」

配膳を手伝おうとした健作の顔を母が不安そうに覗き込んでいる。

母が得意とする鶏肉と里芋の煮物が食卓にあらわれ、いつもと同じ女所帯の賑やかな夕食が始まった。健作は、そんな普段通りの平和な食卓を囲んでいることに、何とも言えない違和感と軽い後ろめたさを感じた。

今日はニュースになるような不幸な事故が起きたのだ。それも、親しかったわけではないが、つい先日も会ったばかりの人間が自ら死を選ぶという人生初めての経験をしたばかりだ。そして、二人はこれから、そんな不幸な事故の原因を、どんな危険があるかもわからないまま究明しようとしていた。

「お母さん。今夜は少し遅くなると思うけれど、気にしないで先に寝ててよね」

「あら、そう」

と言ったきり何も言おうとしない母の横で、美由紀が二人を見つめている。

出立

食事を済ませて部屋に戻った二人は、深夜に及ぶはずの外出に備えて身支度を整えた。まだ雪は降っていない。南国というほどではないが、温暖な内海と峻険な四国山脈に挟まれたこの地方の平野部は、積もることの無い雪がひと冬で二~三回も降れば良い方だ。それでも今夜は、いつ降り出してもおかしくない程に底冷えがする。風は無い。耳を澄ませても木枯らしの気配は無い。オーディオの液晶が7時を指していた。

「用意はいいか? そろそろ出ようか?」

「いいわ、行きましょ」

振り返ったそこには、まだ若い頃に買ったのだろう、年代ものの派手なスキージャケットを着込んだ明美がにこりともせず立っている。手袋をした左手でポケットを押さえている。どうやら黒玉が入っているらしい。行き先は、話し合った結果『蛇の淵』と決めた。健作は、東京から持ってきたトレッキングシューズを履き、明美も下駄箱の奥からやはり若い頃に履いていたのであろう紛いもののブッシュブーツを引っ張り出している。そんな二人が見合うような格好で、互いの身支度を確認していると廊下に美由紀が現れた。

「やけに重装備ね。…無理しないで。お母さんには黙っとくけど、私は待ってるからちゃんと帰ってきてね」

美由紀はそれだけを言うと、鼻歌交じりでまた奥に引っ込んでしまった。父の葬儀の後に披露したリーディングこそ知ってはいても、この間に起きた一連の出来事は知らない美由紀だが、それでも姉の微妙な変化で何かを察知したのだろう。これから想像を絶する調伏に挑もうと、緊張感を極限まで張り詰めた明美にとっては願っても無いエールだった。

玄関を開け、三歩ほどの庭を横切り小振りの和風門を潜り表通りに出ると夜空を見上げた。

冴え冴えとした冬の夜空には満天の星。東の山の頂近くに大きな月が中天を目指して昇り始めている。明美は三輪山中から見上げた夜空を思い出し、「ほぅ」と小さく息を吐き出した。息が白い。隣で健作は、義母から借りた車のキーを、チャラチャラと小さな音を立てながら指先で弄んでいる。健作の吐く息も、白く霞んで見える。

「さてと…このまま蛇の釜へ向かっていいのかな?」

イグニッションキーに手を掛けたままの健作が前を見据えて問い掛ける。おそらくは蛇の淵が決戦の場になるであろうことは意見が一致していたが、まだ月食には時間がある。健作にしてみれば、それまでの時間を、果たしてあの山中の渓谷で過ごすのかどうか確認しないではいられないのだろう。

「そうね、まずは理沙ちゃんを助け出さなきゃ…。昨日行ったお寺に行って。そこで理沙ちゃんを助け出してから蛇の釜に行くわよ」

助け出す。昨日訪ねた時は途中で前に進めなくなった明美が、今夜は「助け出す」と言い放った。それほどの自信がどこから来るのか? 何が明美をこうまで変えたのか? 隣でハンドルを握る健作には理解できなかったが、明美の横顔には、そんな質問すら許さない強い意志が感じられた。

ほとんどが立ち枯れたみかん畑を過ぎると、頼り無いセメント舗装の山道は離合できないほどの幅に狭まり、左右の視界をまばらな木立が遮り始める。それでも、時折途切れる木立の合間から、若者たちが肝試しに興じる曰く付きの溜池の向こうに50万都市のさんざめきが垣間見えた。

闇のなかの古刹

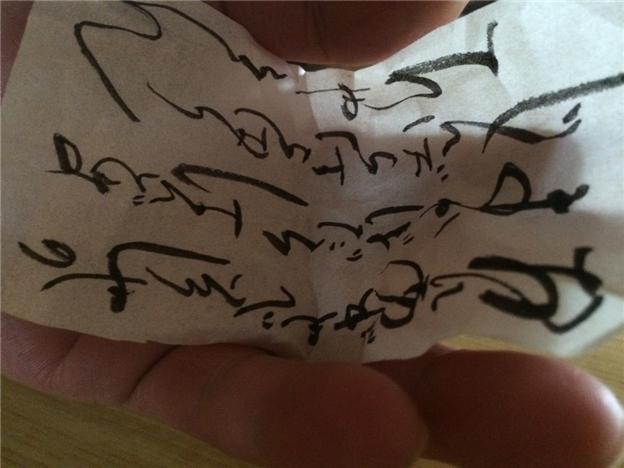

参道の入り口、門扉の無い山門前のスペースに車を停める。一人車を降りた明美が車の四方に盛り塩をしている。ほどなく助手席に戻った明美は、昨日と同じ光明真言を認めた小さな和紙を差し出した。

「信じているかどうかわからないけれど、口に出さなくていいから、騙されたと思って真剣に唱えて」

「そんなことはわかってるけど、…どうするんだ? 俺も一緒に行くんだろ?」

「駄目。健作はここに居て。今日は一人で行くわ。その代わり健作は、私が戻るまで、この結界を守っていてね。それには、この真言を唱えていてくれないと駄目なのよ」

一人残され、不安に苛まれている健作に、明美は優しい嘘をついた。本当のところは、アレらがその気になれば盛り塩の結界や付け焼刃のマントラなど、どれほどの効果も望めない。ただ、これから始める少女の救出に健作の存在は邪魔でしかない。という明美ですら、今回のような調伏は初めてだ。押し寄せる不安は拭いきれないが、ポケットに忍び込ませた黒玉が明美を守り、戦う力を授けてくれると信じるしかない。明美は、両の掌に残る紅い戒めをじっと見つめ、ポケットに忍ばせた黒玉の重さを確かめると山門を潜った。

車を降りた時にも感じたが、山門を潜った途端、アレらの結界に足を踏み入れたことが明美にはわかった。辺りに巣食う邪鬼たちが、たちまち触手を伸ばしてくる。山門の外と内とでは寒さまでもが違っている。足元の砂利が、まるで霜柱を踏み砕くような感触と音を立てる。吐く息が鼻先でパリパリと音を立てて固まっていく。あれほど明るく夜を照らしていた星明りが、両脇に聳える古杉に遮られ、足元も覚束ないほどに暗い。

不気味に重く暗い参道に、明美の足は遅々として進まなくなってきた。思わず潜ってきたばかりの山門を、車の中でこちらを伺っているはずの健作の顔を求めて振り返ってみても、そこは墨を流したような暗闇で山門の輪郭すらも定かではない。

すると、「ボゥ」と音も無く前方の闇にオレンジ色の明かりが灯った。見る間に灯火は色を増し、辺りの闇を追い払う。

『仕方ないの。ワシらがフタオニ(二鬼)となろうぞ』

どこからともなく聞こえてきたのは祖母の声だった。

二つの鬼

ゆっくりと、闇に染み出すように祖母の小さな背中が現れる。手を伸ばせば触れそうな祖母の肩の向こうに、祖母が無造作に突き出した右手の指先に仄かな明かりが灯っている。祖母の履く下駄が、参道の砂利を踏む音まで聞こえてくる。

振り返るとそこにも一人、曾祖母の俯き加減に歩く姿が間近にあった。明美は、前と後ろを祖母と曾祖母が変じた二鬼(善鬼・護鬼)に守られている。

左手で、ポケットの重さを確かめる。少し足取りが軽くなった。

やがて前方に月明かりに照らされた本堂が現れ、その先に三重の塔が見えてきた。見事な相輪と四隅の反り返った最上層の屋根が月明かりに輝いている。意味もないのに、気づかれてはと砂利を踏み鳴らす足元が緊張する。

閂も無いくたびれた扉を開くと、暗がりの向こうに蠢く気配を感じる。二度、三度と、漆黒の塊が明美に迫っては来るが、その都度、前後に灯した祖母と曾祖母の光に阻まれ虚しく引き下がっていく。同じく闇の向こうで、漆黒の塊がぶつかっては翻り、ぶつかって来ては翻りを繰り返している。それでも二鬼の作った慈しみのヴェールはビクともしていない。

『大丈夫、おばあちゃんたちが守ってくれてる』

意を決して奥に進むと、突き当たった隅の一角に、そこだけ墨を薄めたような、まだ柔らかい気配がゆらりと立ち昇るや明美の背後に、明美の首筋の後ろに吸い込まれていった。そうして身内に取り込んだ気配を、明美の胸の辺りに、まるで吐息のような温かい揺らぎを確認すると、今度はそのまま踵を返して一目散に、今にも閉じようとする扉を押し開けて外に踊り出た。

『さぁて、ここからは時との戦いじゃ。すでに銀門が開き始めておる。開き切ってしまうまでが勝負じゃぞ』

三重の塔から明美が飛び出すや否や、背後で音をたてて閉まった扉の前に、後ろについていたはずの曾祖母がうずくまり背中を屈めて手を合わせていた。結束の法をもって扉に戒めを施しているのだ。ただ、そんな曾祖母の強力な戒めとて、ほどなく破られてしまうに違いない。明美と思いを同じくする祖母の歩みも幾らか早くなっている。そんな二人のスピードに、参道に伏した使い魔どもが汚らしい手を伸ばしてきては驚き引っ込めていた。

明美は、黒玉の入ったポケットを左手で押さえながら、行く手を阻む魑魅魍魎の触手を引き千切る勢いで、激しく上下する祖母の灯火だけを目当てにひた走った。

『よう戻った。…ここからはアンタ一人ぞね。さぁおいき』

勢い余って山門を飛び出すと、懐かしい母の車と、運転席の窓から心配そうにこちらを見つめる健作の顔があった。そしてそこには、すでに祖母の姿も、明美が必死で追い駆けたオレンジ色の灯火の影も形も無くなっていた。

「よかった! 明美、無事だったんだな。…ところで、上手くいったのか?」

きつく握り締めていたらしい小さな和紙の紙片が、明美の両肩に掛けた健作の手からコーデュロイパンツの膝に落ちた。

「…なんとかね。おばあちゃんとひいおばあちゃんに助けてもらったの」

「理沙ちゃんも無事なのか?」

「そうよ。今、理沙ちゃんは私の中に居るわ…」

車から降りて来ようとする健作を手で押し留め、明美は掌を顔の前で合わせて「ホウッ」と力強く息を吹き込み、音を立てずに二度拍手を打ち瞑目する。すると、少し前に傾いだ明美の後頭部の辺りから煙のような、靄のようなものが立ち上り助手席の、少しだけ開いた窓から夜空に舞い上がって行った。そして明美は、まるで旋風に吹き上げられて舞い上がる綿雪のような白い靄に向かって「頑張って! 待ってるからね」と小さく囁いた。

「なんだよあれ! なにか、明美の背中から出て行ったぞ!」

「これでいいの! それよりも、早く車を出して! 早くしないと追いつかれちゃう!」

「なんだよ、それ!」

エンジンを掛けたままの車は、乱暴にバックギアを入れられ悲鳴を上げながら山道に突っ込み方向転換したかと思うと、そのまま勢いをつけて山を下り始める。走り出す瞬間、黒い影が山門を飛び出すのが見えた。もう少し車を出すのが遅れていたら、陽炎たちに囲まれていたかもしれない。

「やったわ、健作。…理沙ちゃんを助け出したわよ!」

やや興奮気味にそう告げると、明美はポケットから黒玉を取り出して掌にのせ、改めて見つめた。

「…温かい。それに、なんだか光ってるような気がする…」

ハンドルを離す余裕などないが、それでも明美の掌にある黒玉が、まるで生き物か何かのように律動しているのがわかる。確かに黒玉からは人肌の温もりが感じられたし、暗い車内は仄かな色味に照らされていた。

『玉は魂の方舟ぜ…。光の元へ行かんて覚悟を決めたぎょうさんの御霊が形を成して明美に委ねとるんぞ。粗略には扱えんのぉ…。一旦解いた戒めは、解いた明美が滅するまでは封ずることは叶わんじゃろぅ。方舟は函となり揺り籠となりて御霊を守り、刃と成りて邪を滅する。…後は耳を傾けてみよ…』

妖しく明滅を繰り返す黒玉をみつめる明美の脳裏に、神棚の間で聞いた言葉と、それを告げる曾祖母の苦悶の表情が蘇った。これから明美が繰り広げようとする戦いを援ける黒玉は、それと同時に、更なる戦いを持ち主である明美にもたらすのかもしれない。それを知る曾祖母は、励ましながらも苦悶の表情を浮かべたのだろう。それでも、この窮地に駆けつけてくれた祖母や曾祖母に感謝すると同時に、参道を駆ける最中に振り返り見た、塔の扉に戒めをする曾祖母の丸い背中を思い出し「大丈夫だろうか?」と心配していた。

二鬼

修験道の開祖といわれる役小角に従う形で描かれる二匹の鬼。役小角に使役される式神説の他、弟子であったとか、夫婦鬼とするなど諸説がある。いずれにせよ、役小角を守護し、時に応じて使役される人外のモノである。真偽のほどは測りかねるが、現代においても符合する話は少なくない。「役行者の故事になぞらえるのもなんですが、守護霊と呼んで差し支えない霊体、それも一体では無く、大抵は複数が、ほとんどすべての人の周りに存在しています」と真印さん。血縁者の霊体に守られている者が多いというが、なかには時代や人種を超えた存在に守られている場合もあるという。「どなたでも、一つや二つは思い当たることがあると思いますが、あわや大惨事というアクシデントが奇跡的に無傷で済んだ、そんなエピソードの裏側には、二鬼とも呼べるような守護霊の存在があるのです」(真印さん)。ふと胸騒ぎを覚えたら、耳を澄ませてみてほしい。知らず知らずのうちに私たちを守り導いてくれる存在=守護霊=二鬼の声が、あなたの耳にも届くかもしれない。