住んでいた場所は違っても、年齢が近ければ「そうそう! わかる」って盛り上がれるのが、青春時代にはやった映画やドラマの話。各界で活躍する同世代の女性と一緒に、“あのころ”を振り返ってみましょうーー。

「今日の仕事現場で、ジブリ作品の話題になったのですが、40代のスタイリストさんは『風の谷のナウシカ』(’84年公開)が好きで、23歳のお嬢さんに“ナウシカのような女の子に育ってほしい”と思っていたそうです。同じく40代メークさんは『天空の城ラピュタ』(’86年公開)を見て、ペルーに行こうとしていたくらい。毎週日曜夜の『世界名作劇場』(フジテレビ系)で、『アルプスの少女ハイジ』(’74年放送)や『母をたずねて三千里』(’76年放送)のあたたかみのあるタッチ、キャラクターを見て育ったのが、私たち40〜50代。ジブリ作品は、細胞の一つ一つに刷り込まれていると感じます」

こう熱く語る、フリーアナウンサーの渡辺真理さん(53)の、もっとも印象に残る作品が「ジブリ作品の原点である『風の谷のナウシカ』」だ。

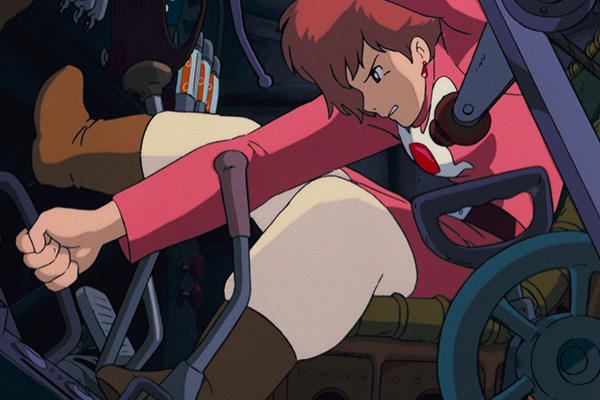

『風の谷のナウシカ』は、高度に進化した産業文明で起きた戦争から1,000年後が舞台。環境汚染により生態系が破壊され、マスクなしでは生きられない“腐海” が広がる世界で、ナウシカがどのように自然と共存し、成長していくのかが描かれている物語。

「いまでこそSDGsが国連サミットで採択され、世界中で提唱されていますが、’80年代半ばにすでに、この危機を前提に生命そのものを描いていることに驚きます。さらにコミック版(全7巻・徳間書店)は、映画では描かれていない一層深い展開を含み、最終巻に至っては、子どもが読んだらトラウマになりそうなほどの重い内容。でも、ぜひ読んでほしいです」

ナウシカを筆頭に『天空の城ラピュタ』、『となりのトトロ』『火垂るの墓』(ともに’88年公開)、『魔女の宅急便』(’89年公開)が次々と公開された’80年代、渡辺さんは中学、高校、大学と多感な時代を過ごした。

ちなみにジブリの名前は「サハラ砂漠をかける熱風『ギブリ』がもとで、間違って『ジブリ』になったそうです」と渡辺さん。そんなエピソードを知る機会となったのは、TBSを退社後に担当した『ニュースステーション』の契約が終了してからだった。

「ジブリのプロデューサーである鈴木敏夫さんから『シンポジウムで一緒に話してくれないか』と声をかけていただき、その後、何回かラジオなどにも呼んでいただいたんです」

まずは鈴木氏の強烈な個性に引きつけられた。

「もともと鈴木さんは週刊誌『アサヒ芸能』(徳間書店)の記者です。『モーニングEye』というワイドショー出身の私にとっては“同業者”という親近感を覚えました」

TBS時代にも、圧倒されるような先輩はいたが、胆力、行動力において、鈴木氏は別格だった。

「後に『ナウシカ』が連載されることになる雑誌『アニメージュ』(徳間書店)の創刊号で記事にしたいと取材依頼をしたことが、高畑勲さん、宮崎駿さんと、鈴木さんの出会いとうかがいました。最初は電話口で高畑さんに、1時間延々と“取材を受けたくない理由”を述べられ、代わって出た宮崎さんからは『僕は取材を受けるけど、ページを倍にしてほしい』といわれた、と。そこからが鈴木さんの真骨頂。毎日、まさに毎日スタジオに通って、徐々に2人と心を通じ合わせた経緯は圧巻です」

アニメーションは製作にコストがかかるが、スタジオジブリでは予算よりも高畑氏や宮崎氏の思いが優先される。

「その思いを実現させるため、鈴木さんは、融資を頼む銀行にデスクを持ち込んだうえで通ったという逸話もあります。私も大好きな『もののけ姫』(’97年公開)の《生きろ。》という糸井重里さんによるキャッチコピーなど、まだ物語がどういう帰結を迎えるか決まっていない段階から、糸井さんと鈴木さんが何度もファクスでやりとりをして絞り出された言葉。すでにスーパースターの2人が、創ることに対して寸分も妥協せず対峙する姿はすごい」

高畑氏、宮崎氏という2人の天才と、鈴木氏という辣腕プロデューサーの邂逅が、この作品たちを世に出す奇跡を生んだと渡辺さんはいう。

「浮世絵がその後の芸術を国内外問わず変えたように、ジブリ作品は人の心に未来永劫、影響し続けるのだと思います。“仕事”という言葉には、無味乾燥な響きもありますが、細かい作業にも真摯に向き合い、それを積み重ねて一つの形になったとき、自分の人生をも彩ってくれる財産になるのだと痛感しました」

「女性自身」2021年4月6日号 掲載