<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>

12月の最初の巳の日・午の刻に、その年亡くなった人の正月を祝う愛媛県中予地方特有の行事。墓前に柿の枝を二本立て左綯いの注連縄を張り一升餅や干柿などを供える。近親者が、餅(塩あん)を肩越しに配って食べる。これにより穢れは祓われ忌明けとする。

「フフフ、なんだか修学旅行みたいね」

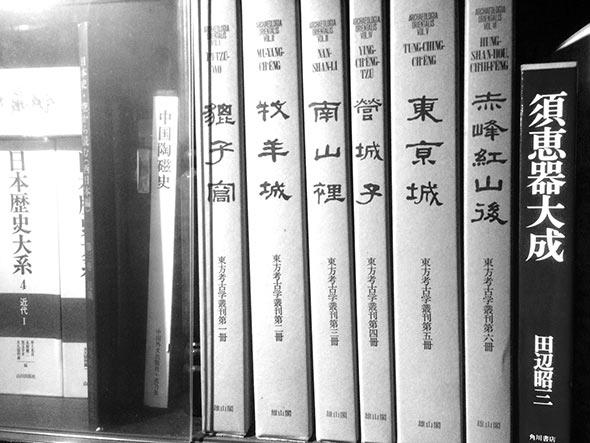

三女の美由紀がはしゃいでいた。壁際に並んだ書棚にびっしりと詰まったいかめしい専門書を眺めながら、次女の明美が泣き笑いで応える。

「…パパのおかげね。みんなが揃って、こんなに楽しく話し合うことなんて無かったね」

「ねぇ、まだあるのかなぁ…。…マムシ」

「あるわけないじゃない、あんなもの…。えっ、まだあるのお母さん?」

姉妹の中で、三女の美由紀だけが少し年齢が離れている。その分、可愛がられて育ったが、マムシやモグラを捕ってきたり、皮を剥いたマムシを竹串に巻きつけて乾燥させ、これを煎じて飲むような父の趣味を嫌がってもいた。

この秋、その前々日まで趣味の畑仕事をしていた父が心臓発作で息を引き取るまで、駆け付けた病室でも容易には信じられなかった死亡という現実を、残された妻と三人の娘はまだ実感として受け入れられないでいた。それほど、この夜の姉妹は和やかで幸せに満ちていた。

生前の父と姉妹が、それぞれにどう接してどんな風に話したかを語っては互いの笑いを誘い合う。明日はお通夜。明後日には葬儀・告別式が迫っている。それまでに、祭壇に飾る写真を選ばなければならない。今は亡き父の、最後のイベントを飾るにふさわしい写真を探す。それが今夜の目的だった。

考古学者だった父

享年76歳。教職の傍ら考古学者として埋蔵文化財の発掘・調査・保護に努めた父・仁は、昭和ひとけた生まれの頑健そのものの男で、これまで入院はおろか医者にかることすらない。口癖は「人間には治癒する力が備わっている。自身の治癒能力の及ばない病にかかった時が死ぬ時だ」だった。

明美が物心ついたころには、すでに発掘調査と研究に明け暮れる毎日で、一日を通して家に居たことなどは記憶にない。平日は教壇に立ち、帰宅し食事を済ませると、そのまま仕事部屋にこもって土器片を復元したり報告書をまとめたりと、家族とはほとんど会話する事もなく研究に没頭した。たまにする会話は学業のこと。あれやこれやと母が口走った後に父が一言、「勉強は一生。人間は死ぬまで学び続けなければならない」。

次女の明美にとっては厳格極まりない父親だったが、長女の良子にはまだ若かりし父の記憶があり、三女の美由紀にとっては好々爺的な存在と、それぞれに印象が異なっていた。

「パパって優しかったし面白かったよ」

そういえば美由紀は、高校を卒業した折に車を買ってもらったりしていた。それを知った良子と明美は、末娘に対する父の甘さに呆れたものだった。

「そうよ。アンタはいつもうまくやってたわよね。私なんて、パパにもお母さんにもなにか買ってもらった記憶なんて無いわよ。ねぇ、明美もそうでしょ」

この手の話は、長女の良子にとって次女の明美が同士だ。

「私なんて手をつないで歩いた記憶もないわ。おねだりなんて…小学一年生の時に一度だけ。何かで表彰されたご褒美を買ってあげるってお母さんに言われて。あんまり言われ慣れてなかったからどぎまぎして、漫画本を一冊買ってもらったきりよ。その漫画本、中学生になってもまだあったわよ。それに、あれはおねだりなんかじゃないからね」

長女の良子は、まだ若い父と遊んだ記憶があったし、末娘の美由紀は、膝の上で駄々をこねたりじゃれたりした思い出が残っているが、次女の明美には教育熱心な父親のイメージしか残っていなかった。

「まだ幼稚園くらいの美由紀が、パパのほっぺたを触ってるのを見て『どんな感じかな?』って羨ましく思ったのを覚えてるわ」

「明美姉ちゃんはオーバーなのよ。そんなの、触ればいいだけじゃない」

美由紀は、少しでも非難の矛先が回って来そうになると途端に攻撃的になる。

「そうよ。あんたは覚えてないかもしれないけれど、パパが一番おぶったのは明美よ。ねぇお母さん、そうよね」

「…そうね。明美は夜泣きがひどかったから、夜泣きのたびにパパは明美をおぶって散歩してたわね」

二人の妹と父のやり取りの違いを一番冷静に見ていたのは長女の良子だが、母はそんな三人の娘を客観的に見比べている。

「そうよ。それっていつも真夜中よ。あんたが夜泣きし始めると、決まってパパがおぶって外に出てったわ。…でも、妙よね。美由紀だって夜泣きしたのに、外に出ては行かなかった…? あれ、なんで明美のときだけ出てったの? ねぇお母さん、ヘンじゃない?」

「そう言われればそうね…」

と呟きながら、母は父の遺体を安置した座敷に戻っていく。座敷には、良子の夫の哲也と明美の夫の健作が一人娘の亜里沙と一緒に座っている。一見、何事も無かったかのように気丈に振る舞っている母だが、その寂しげな後ろ姿が痛々しい。

祠から立ち上る光

「きっと明美姉ちゃんの夜泣きがひどかったのよ」

「いい加減にしなさいよ! アンタよりひどいわけないじゃない。それに私の夜泣きなんて、アンタが知ってるわけないし」

と言って返した明美だが、遠い記憶の中になんとなく思い当たる光景がある。

それは、今も裏庭の片隅にある屋敷神の祠の前で、激しく夜泣きする明美をおぶった父が、肩越しに何かを語りかけている姿だ。何となくだが、屋敷神様のお祀りの作法を教えてくれていた。そしてさらに記憶を遡ると、思い出せもしないのに忘れてはならない、そんな気にさせる一コマが蘇ってきた。

『…あれは…あの時パパは、誰と話していたんだろう?』

いつもは肩越しに聞こえてくるはずの声が、その夜は父の背中を通して明美のお腹に直接響いてきた。確かあの時、伸び上がるようにして覗き込んだ幼い明美の目に、闇の中に一層黒く浮き上がる祠に向かって話しかける父の横顔が映った。

それは、何も居ないはずの祠に向かい、まるで歌うような奇妙な節回しと、それに続く低い話し声。

『なに? どういうこと? パパは誰と…えっ? もしかして屋敷神様と話してたの?』

忘れていたのが不思議な程の強烈な一夜。おぶられた背の温もりや、夜風が運ぶ金木犀の微かな香りまでもが蘇ってくる。

あの時は分からなかったが、あの歌うような節回しは祝詞かもしれない。ただ、あの奇妙な節回しに続く父の独り語りは、まるで何かを、そこに居るはずのない誰かにお願いしているようだった。そして幼い明美が目にしたのは、なにも居るはずのない黒々とした祠から立ち上る鈍く淡い光の靄。あの、靄のように漂う光はなんだったのだろう……。

「ちょっと明美ぃ。あんた聞いてんの?」

我に返った明美の目に、良子の鋭い視線が突き刺さる。

「ん?ごめん。なんだったっけ?」

「いい加減にしてよね。あんたが、どれほど大切にされてたかって話よ。だってあんたは発掘現場にもよく連れて行ってもらってたじゃない」

姉妹の中でも最年長の良子にとって、すでに中年となった父が、末っ子の美由紀を溺愛するのは仕方が無いと諦められたとしても、すぐ下の明美が特別扱いされることには他の家族が思っている以上に複雑なものがあった。

「あれは、私が『新聞配達がしたい』って言い出したから、バイト代わりに連れて行かれてただけよ」

小学校も高学年になると、クラスメイトの中には新聞配達とかしている子がいて、その子が溜めたお小遣いの話をしているのを小耳に挟んだ明美が、自分もやってみたいと思ったのだ。しかし父は、姉妹が高校を卒業するまで一切のアルバイトを禁止した。なぜかと言うと、それは「勉強に集中しなければいけない」からで、代わりに許したのが発掘現場の手伝いだった。だからか、その頃から高校を卒業するまで、時折発掘現場に連れて行ってはなにがしかの手伝いをさせてお小遣いをくれていた。

しかし思い返してみれば、その都度、古墳時代の遺骨が出るとか石室を開けるとか、その時々のメインイベントに立ち会わせてもらっていたような気がする。

「え~っ私だって結構手伝ったわよ」

まるで明美が父から特別扱いされていたかのような話の成り行きに、美由紀が頬を膨らませて言い募る。美由紀には、末っ子特有の独占癖がある。

「なに言ってんのよ。付いて歩いてただけじゃない。貴女が付きまとうからお父さんは仕方なく連れてっただけよ」

何か思惑でもあるのだろう、姉妹は互いの呼び方を微妙に変えてしゃべっている。

「ショック。それって十分にグレる理由になるわよ」

「でも…美由紀と明美では、少し違っていたように思うわ。本当は、お父さんは明美になにか伝えたかったんじゃないかしら」

確かに明美の記憶には、当時見た古墳時代の豪族の遺骨や石室を開ける時の厳かな、それでいてワクワクするような感覚が今も鮮明に残っている。その点、美由紀の場合は、時折気まぐれについて行ってははしゃいでいただけのように聞いている。

「もしかしたらパパは、明美に継いで欲しかったんじゃない? 成績も明美が一番良かったし…」

「え~。パパは、私と一緒に居るときが一番楽しいって言ってたわよ」

「そうね。大丈夫よ、確かにパパは貴女を一番可愛がってたわ。だって、その頃はもう私も明美も家を出ていたものね」

三姉妹とはいえ、次女の明美と三女の美由紀は10も歳が離れており、長女の良子にいたっては一回りも離れている。美由紀が小学三年生の頃には、すでに良子は20歳になっていたし、明美も東京の大学に進み、実家は父と母と美由紀の三人暮らしになっている。

出土した人骨

それは、明美が六年生の夏のこと。

「明美、今日は一緒に来なさい」

その日、突然父から声をかけられた明美は、父の運転する車に乗せられ、市内北部の海岸沿いの里山に拡がるミカン畑へと連れて行かれた。軽トラックがやっと通れるほどの曲がりくねった細い山道を、恐ろしく燃費が良いことが自慢の軽自動車に揺られて登り、頂にほど近い山腹で降りるとそこから歩いて少し下った。

そこは季節外れのミカン山で、雑木が茂る里山でもなければ古墳と思しき深さも感じさせない、この地方で生まれ育った者ならば誰もが知っている何の変哲も無いミカン畑だ。

樹脂を多く含んだ濃緑の葉が、東洋の地中海と称される瀬戸内の太陽に煌き、海沿いの山肌を銀色に彩る。山には人の姿もなく、照りつける太陽と蝉の声がうるさく付きまとう。

見晴るかす海は、まるで銀箔でも流したようにコバルトブルーに輝いていた。

歩くこと三分。鏡のように夏空を映した斎灘を眼下に、ミカン畑の中ほどに連れて行かれた明美に父は一言「今日はこれから人骨を掘り出すからな」と言うなり、持ってきた移植ゴテで赤茶けた山土を掘り返し始めた。

一時間もかかっただろうか? やがて、深さ40センチ、縦横150×40程の穴がポッカリと口を開けると、何とそこに、傍らに赤茶色に錆びたボロボロの剣を手挟み仰向けに寝かされた人骨が現れた。すでに形も定かでない土色をした頭骨と、腕だか腿だかの骨の太さが今でも目に焼き付いている。その出土の安易さと紛れもない人骨のミスマッチに、驚くのも忘れて訊ねた言葉を今でもはっきり覚えている。

「…パパ、なんで、ここに人骨があるってわかったの?」

多感な中学生の娘が人骨を前にして口にするには場違いな、それでいて当たり前のように交わされた日常的な言葉遣いだが、この時の明美には、この日の父の確信に満ちた態度が不思議でならなかった。

「そこに見える山の頂とその島が、この地方の聖地だった…。この人が生きていた頃のな。そしてこの人は、恐らくはその当時この一帯で一番偉かった人…。だとしたら、その線上に眠ってなきゃならないんだ。わかるな、明美? よ~く考えるんだ。ちゃんと考えれば、必ず答えは正しく導き出されるんだぞ」

この、名も知れない田舎豪族の領袖が眠るミカン山の中腹を見下ろす山の頂と、眼下の…今は社が築かれ年に何度か祭りが催される小島を指し示す父に、明美は黙って頷いた。しかし、頷きこそしたが、同時に「もっと他に理由があるのでは?」という、ある種の畏れにも似た疑念を抱いていた。

屋敷神(コラム)

多くの場合「農耕神」や「祖先神」が祀られている。古の時代、亡くなった先祖の魂は山に住むと考えられ、人々は近隣の山を祀っていたが、やがて住居の敷地内に簡便な祠を建てるようになった。祀る場所は基本的に、農耕神は敷地の北西、祖先神は北東(鬼門)とされた。本来、屋敷神は〝一家一門の守り神〟だが、神威を敬うことによって「地域神」として集落の住民みなから崇められるようになることもあった。ヒロイン・明美のモチーフとなった霊能者・真印さんの祖母は、日照りや不作、荒天など常ならぬことが起こると、地域の人から求められて「溺れ神」を掬い上げて歩くことをお勤めの一つとしていた。「溺れ神とは、人々が祀ることを忘れてしまった屋敷神や地域神が転化してしまったものです。誰からも顧みられず忘れ去られてしまった溺れ神は、やがて祟りをもたらすことがあったのです」(真印さん)。そんな祟りを回避する手段として、真印さんは煙草を使う。ネイティブアメリカンのシャーマンのように煙草を吹かすことで、禍々しいエネルギーを体内に取り込むことを忌避するのだ。煙草が手元に無い場合、また、嫌煙家に真印さんが勧めるのは「丹田に力を込め、気を張り、息を詰める」という方法。「でも、何より大切なことは……溺れ神がいそうなところ、直感的に気持ちが悪いと思った場所には、近付かないことです」(真印さん)

著者プロフィール

那知慧太(Keita Nachi)愛媛県松山市出身 1959年生まれ

フリーライターを経てアーティストの発掘・育成、及び音楽番組を企画・制作するなど、東京でのプロデュース活動を主とする。現在は愛媛県に在住しながら取材・執筆活動に勤しむ。『巳午』を処女作とする。