20年に及び、世界の子供の貧困を撮り続けていくことで、野澤さんの人生観や考え方にはどんな影響が生まれたのだろうか。

「日本でもたくさん取材・報道するべき問題があるのに、なぜ海外の取材をするのかという意見はあると思います。でも日本の問題も海外で報じられることで、それがどう捉えられているのかを客観的に知ることができます。内から訴えるよりも、外から訴える方が影響が大きいこともある。また、最初は現地に行く以上、取材の成果を残さなければならないという任務としての意識が強かったのですが、次第に報道も一つの“縁”だと感じるようになりました。自分はこの国のこの人たちに出会う“縁”があったのだと思っています」

今回の出版に当たり、「親子で読めるような本にしたい」と思ったという野澤さん。史上最年少でタイトルを獲った国民的棋士・藤井聡太七段(当時)と師匠・杉本昌隆八段も取材した話題作『師弟』でも、撮影だけではなく、自ら執筆している。情熱的な写真家でありながら、客観的な視点を失わない姿勢は今回の著書でも貫かれている。

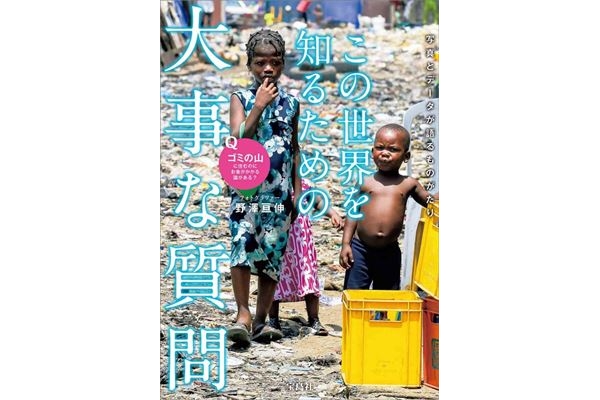

「写真もカメラマンが自分の作品として見せるようなものであってならない。ポートレートではなく、写された人たちの背景がわかりやすいもの、子どもが自分と重ね合わせて見られる写真。あと興味を引くレイアウトを意識しました」

今後も変わらず、世界各地を訪ね、取材し続けるという。

「趣味の昆虫観察・撮影を兼ねて南米や東南アジアにも行っているのですが、そこでは現地の人々は生活のために原生林を切り開き、コーヒーやアブラヤシを植えています。遠くから見れば同じ緑でも、そこに行けば本来あった自然は失われている。スマトラやジャワでは、奥地まで恐ろしいほどのスピードで開発は進んでいます。そのツケは近い将来に地球規模で影響が出るでしょう。

でも、私には開発をやめろとは決して言えません。そこには今日を生きるのが精一杯の人たちがいるのです。そして、作られたコーヒー豆の一番いいものは、日本に運ばれているのですから。昆虫観察は、人間の自然環境への関わり方をリアルに見ます。これからも色々な国に足を運んで行くつもりです」

柔和な笑顔の一方で、フォトジャーナリスト魂を感じさせる野澤さん。最後にこう訴える。

「援助や支援をする自分に、偽善を感じてしまうことはあると思います。でもそれでいい。堂々と偽善者になることは、何もしないよりもずっと意味がある。いい人になろうと思って募金箱に100円を入れて、それが誰かの助けになるなら、それでいいのではないでしょうか。そうやって地球に住む人たちが繋がっていく。小さな行動が、“縁”を生んでいくのだと思います」