■同性愛者であることを誰にも打ち明けられず、ひとりで生きてきた

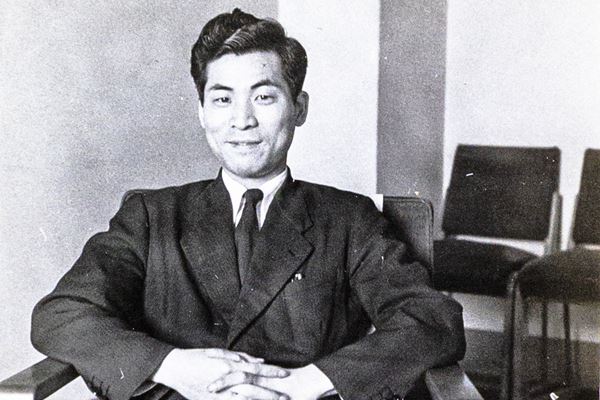

長谷さんは、少年のころには、自分が同性愛者だと気づいていた。

「前に言ったように家に父親はいなかったからね。家にいたのは母親、母方の祖母、それに当時は姉がいた。しばらくたったら妹も。とにかく女ばっかりの家で育ったの。さらに近所には叔母もいて、その家には年の近い従姉妹が2人いて。よう、その従姉妹たちと、お嫁さんごっこをして遊んだ」

初恋は小学生のころだ。

「同級生? あかんあかん(笑)。僕の好きになる男っていうのは、父親がいなかったせいか知らんけどね、年のいった男、年配の男なのよ。若い男と比べて頼りになるし。だから、最初に好きになったのも小学校の先生。男の先生に惹かれるわな。格好ええし、僕にとってもよくしてくれたし」

しかし、当時は「同性愛=病気」と思われていた時代。友人はもちろん、家族にも、誰にも打ち明けることはできなかった。

「言えなかったね、それに言う必要もなかった。ばかにされるの、わかりきっとったから」

その後の満州でも、帰国後の仕事場でも、思いを寄せる男性はいたが、その思いのすべてを心に秘めて過ごしてきた。

「恋愛はしたよ。心のなかでは好きになった人はおった。でも、あんまり言うたことないわ。言う値打ち、ないやろ。だから僕はセックスしたことない。童貞や」

無論、独身を通してきた。恋人はおろか、心を許せる友人を作ることもなかった。仕事を転々と替えた理由の1つも、職場の仲間に嘘で塗り固めた身の上話をすることが、どんどんつらくなるからだ。

「『あんた、そろそろ結婚せな、あかんで』って、かなり年がいくまでは言うてもろうたこともあったけどな。いちいち窮(かわ)しとった。そら、いまやったら『僕、そっちのほうやねん』とか言えるけど。ま、もうこの年やから、そんなん聞かれることもないけど(笑)」

自分が近くにいることで迷惑をかけたくない、と家族とも次第に疎遠になった。

「母親が死んで、それからきょうだいたちも結婚してしもうたわけ。もし僕が世帯を持っとったりしたら、そら行き来もするかもしらんし、年賀状ぐらい出すかもしらん。だけど、僕はひとりやし、あっちは家族もあるし。だからもう、ぜんぜん会うてへんねん」

ここで、長谷さんはもう一度「だからね、僕はずっとひとりで生きてきたのよ」と、少しだけ寂しげにつぶやいた。

「ずっとひとりという僕の生活は、ほかの人から見たら、寂しそうに見えるかもしらんけどね、僕には生きがいがあったからね、寂しくなかったのよ」

生きがい、それは詩。小学生のときも国語が得意だった。10代のころから詩を書き始め、大阪に移ってきて以降、本格的に詩作にふけるように。30代を迎えるころには、詩の専門誌に投稿も開始した。

そして63年、現代詩の新人賞としてはもっとも歴史ある「現代詩手帖賞」受賞を果たす。翌年には処女詩集『母系家族』出版も。

「僕、東京にいっぺんも行ったことない。そんな僕の詩を、谷川俊太郎とか、田村隆一とか、東京におる一番の詩の人たちが認めて褒めてくれた。詩が僕の生きがいになったわけよ」

先述したように、後年には、小説もしたためるようになる長谷さん。うちに秘めた思いを、自分が同性愛者であるということを、ペンネームを使い書き上げる文学のなかでだけは、声を大にして叫ぶことができた。

「そこに僕の理想の世界があったからね。それが僕の生きがいであり、救いであったの。だから、僕は92歳まで生きてこられたんや。家族がなくても、友達がなくても」

語気を強める長谷さんを前にして、それでも記者は素直にうなずけなかった。それは、長谷さんが書いた私小説のなかに、こんな一文を見つけていたからだ。

《悩みを打ち明けるとキズつくのはあたしの方だったから、いつもあたしはあたしを棄ててきたのだ(中略)だから、あたしの性格は消極的たらざるを得ないのだ。失恋の性格がそうさせるのであたしの性格が弱いためではない。あきらめることを知った人間は強いのだ。耐えることを知った人間は、間違わないのだ……》

自分を解放できる文学の世界と相反して、長谷さんは現実の世界では、分厚い殻にこもり、自分を押し殺して生きてきたように思えた。だからこそ3年前、長谷さんは偶然目にした紙芝居劇と、それを自由に楽しげに演じる人たちに、心引かれたのではないか――。