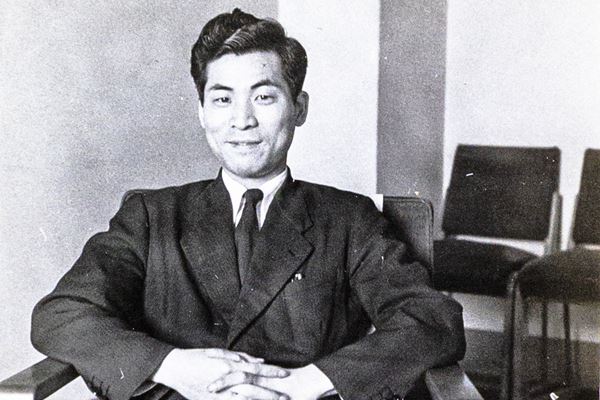

■何に縛られることもなく、楽しそうな紙芝居。ここなら自分をさらけ出せるかもしれない

長谷さんは幼いころ、父がそばにはいなかった。

「父親は村の医者で、地主やった。そんで、母親は元看護婦見習い。年が20歳ぐらい離れとった。父親が『お、若い看護婦が来た』言うて、お妾さんにしよったわけや」

笑顔でサラリと話す長谷さんだが、出生時の環境は、その後の彼の人生に濃い影を落としていく。

「僕ね、小学校しか卒業してないの。なんでか言うたらね、学校の先生が口を滑らしたんはね、『お前は私生児やから試験受けてもきっと受からんやろ』って。実際、先生の言ったとおり、あかんかった。だから僕は小学校6年間でおしまい。中学校も高校も行ってへんの」

卒業後、就職して満州に渡り、ほどなくして終戦。帰国後は様々な仕事を転々としながらも、長くは続かなかった。小学校卒という学歴がネックになったのだ。

また、長谷さんは少年のころには、自分が同性愛者だと気づいていた。初恋は小学生のころだ。

「同級生? あかんあかん(笑)。僕の好きになる男っていうのは、父親がいなかったせいか知らんけどね、年のいった男、年配の男なのよ。若い男と比べて頼りになるし。だから、最初に好きになったのも小学校の先生。男の先生に惹かれるわな。格好ええし、僕にとってもよくしてくれたし」

しかし、当時は「同性愛=病気」と思われていた時代。友人はもちろん、家族にも、誰にも打ち明けることはできなかった。

自分が近くにいることで家族に迷惑をかけたくない、と家族とも次第に疎遠になった。

「母親が死んで、それからきょうだいたちも結婚してしもうたわけ。もし僕が世帯を持っとったりしたら、そら行き来もするかもしらんし、年賀状ぐらい出すかもしらん。だけど、僕はひとりやし、あっちは家族もあるし。だからもう、ぜんぜん会うてへんねん」

ここで、長谷さんはもう一度「だからね、僕はずっとひとりで生きてきたのよ」と、少しだけ寂しげにつぶやいた。