「子どもの教育が終わり、収入がピークを迎える50代は人生で最大最後の“貯蓄時期”です。一方で、生活の余裕から、浪費しやすい時期でもあります。極端な話、年収1,000万円でも、貯蓄できない人も多いのが現実です。収入が上がるにつれ、無駄遣いに慣れてしまうと、年金生活に入ったときに、一気に老後破産の道を突き進むことになります」

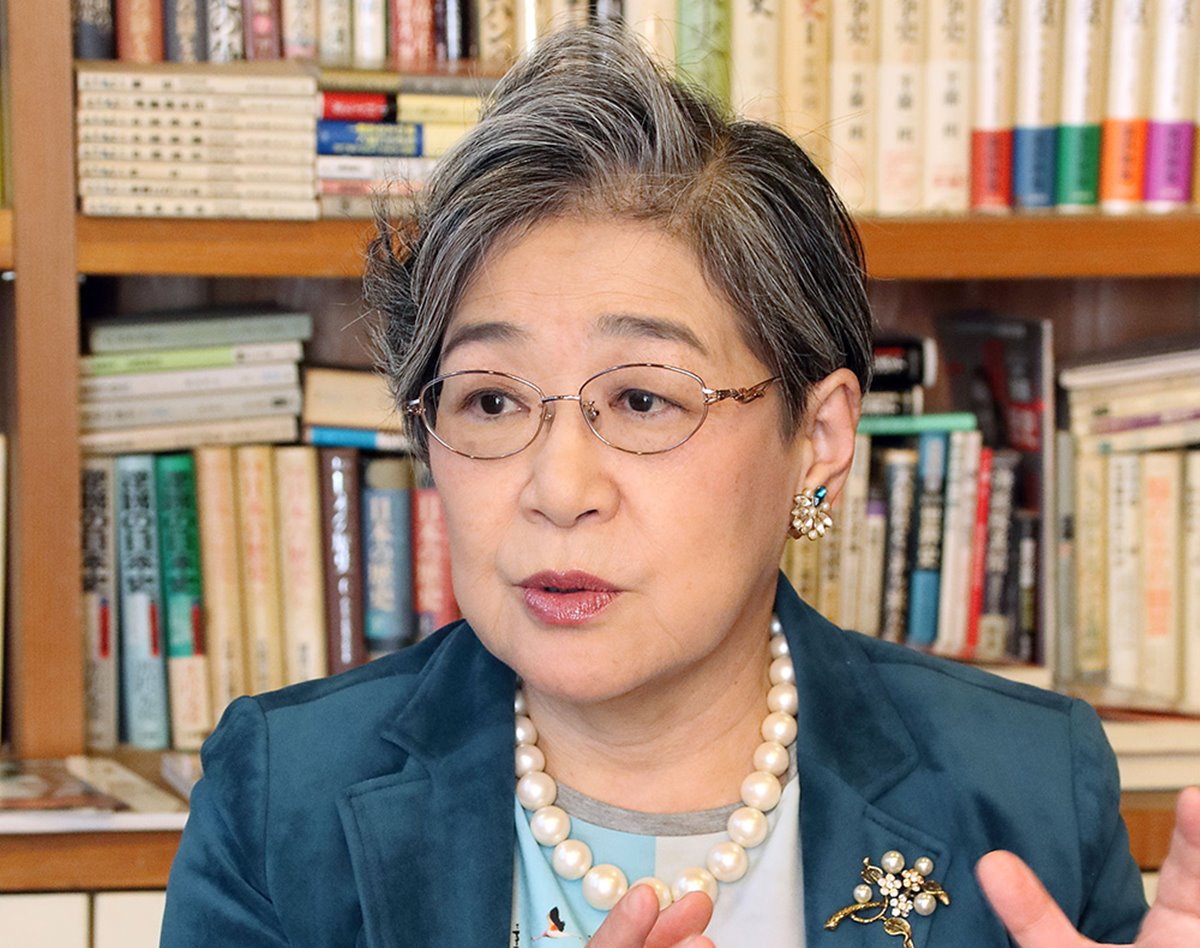

このように警鐘を鳴らすのは、経済アナリストの森永卓郎さん(61)だ。確かに、総務省の家計調査では、5段階の年収別に、食費や光熱費、被服費など項目別の平均支出額が算出されているが、年収が上がるにつれ支出額が増えていく。しかも一度身につけてしまった生活レベルは、なかなか落とすことができない。

「忘れてはいけないのは、現役時代にたくさん年金保険料を支払っていたとしても、受給額が極端に増えるわけではないということ。私は30代のころから、掛けられる保険料の上限額を支払い続けてきましたが、受給できるのは月に25万円くらいになる予定です」

厚生労働省が算出したモデルケースでは、夫が平均月収42.8万円で40年間就業していた場合、夫婦2人の厚生年金額は、月額22万1,277円だ。

「しかし、少子高齢化によって年金財政は厳しい状態です。制度を維持するために、いずれ年金額が現在の6割ほどまでにカットされると、私は予想しています。つまり、ひと月の年金が平均で13万円ほどになるのです」

仮に、月の生活費が33万円で生活している夫婦なら、20万円もオーバーしてしまうことに。

「当然、足りない分は貯蓄でまかなうことになります。しかし、20万円となると、65歳から95歳までの30年間の老後生活のために、7,200万円も準備しなくてはならない計算になる」

’18年の金融広報中央委員会の世論調査では、2人以上世帯の金融資産保有額の平均は1,151万円。だが、一部の富裕層によって平均値が上がっているため、ボリュームゾーンとなる中央値は450万円程度にとどまる。

「しかも、女性の5人に1人は100歳まで生きる時代になるので、これでは足りないかもしれません。現実的には、無理な貯蓄額です」

だから、支出のダウンサイジングが大切だと森永さんは説く。

「まずはメタボ体質の家計をスリムにすることが重要。1カ月13万円で生活できれば、将来年金が減らされても、貯蓄ゼロで暮らしていけるわけですから」