介護の高齢者に関する話題

1 ~20件/20件

-

高齢者の“遠隔介護”がグッと楽になる!人気のおすすめ「見守りロボ」4選

2025/10/10 11:00おしゃべりロボットが目覚ましい進歩を遂げている。離れて暮らす家族の安心+高齢の親の孤独を解消する、頼もしい存在になっているようで――。〈「チエコさん、19時15分のお薬飲んだ?」(略)チエコさんは私の母だ。あいさつをしたり、母が薬を飲んだかどうか心配したりしているのは、母が施設で暮らしていた頃、見守り役に私が送り込んだ、息子・ロボホンだ〉家電メーカーSHARPの社員Kさんのエピソードを綴ったブログ -

「終末期の高齢者を、一晩中抱きしめて…」日本初の“看取り士”が生まれるまで

2025/04/13 11:00「毎朝5時に起きて、7時までが勉強の時間です。今、日本福祉大学(通信制)の3回生なのですが、やっと大きなテストが終わりホッとしています。勉強の後で、仏壇の父や母に手を合わせて祈りの時間をもつのが、毎朝の日課です」そう柔らかにほほ笑んで語るのは、看取り士の柴田久美子さん。柴田さんは、最期のときを安らぎの中で見守り見送る“看取り士”の草分けで、その普及に尽力してきた。現在は一般社団法人「日本看取り士会 -

「残される家族に命のバトンを繋ぐ」日本初の“看取り士”が語る「死」との向き合い方

2025/04/13 11:00【前編】「終末期の高齢者を、一晩中抱きしめて…」日本初の“看取り士”が生まれるまでから続く「私の夢は、すべての人が“自分は愛されている”と感じながら旅立てる社会を創ることです」柴田久美子さん(72)は、強い思いで、“看取り士”の草分けとして奔走してきた。誰もが安心して、希望する最期を迎えられるように──。小さな離島から始まった“看取り”の教えは全国に広まり、今も各地で愛と命のバトンを繋いでいる。■ -

2000万円もいらない!?荻原博子さんが考える本当に必要な「老後資金の金額」

2025/03/21 11:00「老後資金は2千万円、いや4千万円不足する」などの言説が飛び交い、お金の不安を抱える方が多いでしょう。ですが実際は、それほど心配しなくて大丈夫。それを伝えたくて『65歳からは、お金の心配をやめなさい 老後の資金に悩まない生き方・考え方』(PHP新書)を刊行しました。そもそも老後2千万円問題は、2017年の家計調査で「夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦無職世帯」の月約5万5千円の赤字が発端です。そのま -

1日100キロの山道を走破! 84歳の現役介護ヘルパー「年下を介護することもあります」

2024/07/22 11:00人口のおよそ3割が65歳以上の高齢者。物価が高騰しても、年金は上がらず、生きていくために働き続けるしかない。84歳の介護ヘルパーがいると聞けば、そんな厳しい日本の現実を反映するような話と思われる人がいるかもしれない。だが、本人はというと……。介護を天職だと思っている。日々、楽しんでいる。やりがいを感じている。超高齢社会で、介護とは、働くこととは何なのか、考えさせてくれる女性に会ってきた(前後編の前 -

84歳の現役訪問介護ヘルパー「最愛の夫も看取り…仕事をまだまだ続けたい」

2024/07/22 11:00【前編】1日100キロの山道を走破! 84歳の現役介護ヘルパー「年下を介護することもあります」より続く。84歳にして現役の介護ヘルパーである長田テツ子さん。訪問介護事業所「てんまるっと」(静岡県浜松市)に所属するヘルパーとして、日々100キロの山道を、ワンボックス軽自動車を運転して、利用者のもとを訪問している。テツ子さんが訪問介護の道に進んだのは81歳のとき。現在に至るまでの紆余曲折の道をテツ子さ -

「わが家よりもここで死にたい!」“看取りの家”「ぽらりす」代表・岡田美智子さん

2023/03/05 06:00写真上段左から、岡田さんの次男・孝さん、スタッフ・小林幸恵さん、同・山田みよ子さん、同・保科梨絵さん、岡田さん、入居者・キクエさん、岡田さんの姪・佐々木由希さん、スタッフ・赤荻鉄夫さん、岡田さんの長男・晃さん。下段は全員が入居者。左から、クニオさん、セチコさん、フミちゃん、マルちゃん、ヨウコさん、ノブコさん、カズコさん ※撮影のため、マスクを外しています「セチコさーん、ご飯ですよー」ある日のお昼時 -

入居者も介護者もひとつの家族“理想的なついのすみか”「ぽらりす」

2023/03/05 06:00【前編】「わが家よりもここで死にたい!」“看取りの家”「ぽらりす」代表・岡田美智子さんより続く茨城県つくば市の介護型サービス付き高齢者向け住宅「ぽらりす」。介護福祉士の岡田美智子さん(69)は、この施設の代表である。2004年に開業した「ぽらりす」。入居した人たち皆が皆、「ここで最期を迎えたい」と話し、地域の医療従事者たちも「理想的なついのすみか」と口をそろえる。その理由は、ルールやマニュアルで入 -

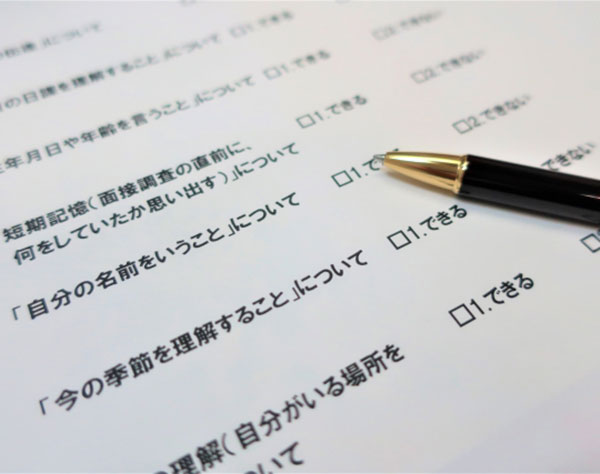

都道府県で違いが…要介護認定の割合が高いのは大阪府

2022/05/05 11:00「うちの県は認定されやすい」「うちはされにくい」。介護関係者の間で、しばしばそのような会話があるという。要介護認定を受けやすいのはどの都道府県なのだろうかーー。「ある県の介護事業者は『これまでよりも要介護認定を受ける人が減っていると感じています』と言っていました。近年、全国的に要支援、要介護の認定が抑制されており、これまで受けられたサービスが、受けられなくなるケースが出ています」こう語るのは『図解 -

当事者が明かす「要介護認定の裏側」訪問調査の注意点は?

2022/05/05 11:00要介護認定には要支援1〜2、要介護1〜5の要介護度がある。要介護度が高くなるほど、受けられる介護サービスは多くなるので、要介護認定は介護を受ける人にとっても、介護する家族にとっても大事な問題だ。だが、高齢化による介護費用の増大を受け、全国的に要介護認定の“抑制”が行われているという。今までなら、認定を受けられたような人に「非該当」の判定が出たり、予想よりも低い要介護度の判定が出たりしているとの声が -

離れて暮らす高齢親の見守りはIT機器+“人の目”で!

2020/11/11 15:50「新型コロナで帰省を自粛した人も多いでしょう。ふだんであればすぐに気が付く異変にも、気が付くのが遅れるため、心配が尽きないという声をよく聞きます」そう語るのは、介護作家・ブロガーの工藤広伸さん。工藤さんは岩手県で一人暮らしの認知症の母(77)を遠距離介護をしながら支えている。通常であれば年に20回ほど介護のため帰省しているが、今年は新型コロナウイルスの影響で帰省の頻度は少ないという。「離れていると -

スマホで施錠も…コロナ禍だからこその“老親見守りツール”

2020/11/11 15:50コロナ禍の今、離れて暮らす親を心配する人が増えている。「新型コロナで帰省を自粛した人も多いでしょう。ふだんであればすぐに気が付く異変にも、気が付くのが遅れるため、心配が尽きないという声をよく聞きます」そう語るのは、介護作家・ブロガーの工藤広伸さん。工藤さんは岩手県で一人暮らしの認知症の母(77)を遠距離介護をしながら支えている。通常であれば年に20回ほど介護のため帰省しているが、今年は新型コロナウ -

親に代わってエアコンを調節…“老親守るIT機器”最前線

2020/11/11 11:00コロナ禍の今、離れて暮らす親を心配する人が増えている。「新型コロナで帰省を自粛した人も多いでしょう。ふだんであればすぐに気が付く異変にも、気が付くのが遅れるため、心配が尽きないという声をよく聞きます」そう語るのは、介護作家・ブロガーの工藤広伸さん。工藤さんは岩手県で一人暮らしの認知症の母(77)を遠距離介護をしながら支えている。通常であれば年に20回ほど介護のため帰省しているが、今年は新型コロナウ -

15件中9件が女性…コロナ禍で妻による“介護殺人”が増加

2020/07/30 11:00介護の疲れから、身内の苦痛を見るのがつらくて……親族に手をかけてしまう“介護殺人”は長年の社会問題だ。だが、コロナ禍で起こり方に変化の兆しがあるというーー。’00年に介護保険制度がスタートし、認知症などの高齢者の介護は家庭だけでなく、社会全体で取り組むことになった。ところが介護を理由とした家族間での殺人の件数は減らず、厚生労働省の統計によると年間20〜30件起きている。2週間に1件程度の頻度で、介 -

コロナで介護殺人が増…専門家提言「SOSの場を複数確保して」

2020/07/30 11:00’00年に介護保険制度がスタートし、認知症などの高齢者の介護は家庭だけでなく、社会全体で取り組むことになった。ところが介護を理由とした家族間での殺人の件数は減らず、厚生労働省の統計によると年間20〜30件起きている。2週間に1件程度の頻度で、介護殺人が起きている計算だ。同調査によると、加害者の3割から4割が女性で、女性が男性を上回ることは一度もなかった。しかし、「異変が起きている」と語るのは、日本 -

行方不明者2万人超えも…認知症患者激増する「2025年問題」

2019/06/28 06:00認知症の親のもとには毎日のように「振り込んで」と詐欺の電話。夜、買い物に出かけると、まるで当たり前のように徘徊老人が……そんな時代に突入するまで、あと5年半なんです。「年金問題について、大きな波紋を広げた金融庁の報告書。その中では、日本が抱える“2025年問題”にも触れられているのです」(全国紙社会部記者)2025年問題とは、団塊世代の多くが後期高齢者(75歳以上)となる時代に懸念されるさまざまな -

行政を頼るときは遠慮するな!2040年代、正しい“幕の引き方”

2018/09/10 06:00いま50代後半に差し掛かった人は、自身も後期高齢者となる2040年代。いよいよ「支えられる番」だと思いたいものだが、現実はそう甘くない。国立社会保障・人口問題研究所によれば、2042年に高齢者の数は約4,000万人とピークを迎える見込みである。同時にまた、生産年齢人口は2015年より1,700万人減少すると予測されている。支えてもらおうにも、土台はやせ細っていくばかりなのが現実だ。「だからこそ、早 -

旦那の「ぬれ落ち葉」化を阻止せよ!2030年代を生き抜く術

2018/09/09 16:00いま50代後半に差し掛かった人は、自身も高齢者の仲間入りをする2030年代になると、生産年齢人口(15〜64歳)、なかでも若年世代はさらに減少していく。「厚生労働省白書」(2015年)では、2035年には男性の3人に1人、女性の5人に1人が生涯結婚しないと推測されており、その改善はますます難しいものに。そんな人口減少による社会構造の変化が、これまでの私たちの生活のあり方に大きな影響を与えてくる20 -

2020年代に50代女性がすべきこと、親の平均介護資金は?

2018/09/09 11:002025年には、人口のボリュームゾーンである団塊の世代が75歳以上となり、全人口の5人に1人が後期高齢者という2020年代。当然、認知症患者も激増。「介護離職」や「介護難民」はますます増加すると予想される。5人に1人にまで増える後期高齢者、それは50代後半に差し掛かった多くの人にとって自分の親にあたる。現在の平均寿命が男性81.09歳、女性87.26歳であることを考えれば、2020年代には多くの人 -

50代女性を襲う恐怖の未来!これからの2020、30、40年とは

2018/09/09 11:00長引く経済不況に、超がつくほどの少子高齢社会の到来……。これから私たちが迎える“未来の年表”は不安だらけ。「人生100年時代」といわれるいま、50代女性を待ち受ける未来は、明るいものばかりではないようだ。年代別にどんな時代なのかを見てみよう。■2020年代「『2025年問題』が勃発! 5人に1人が後期高齢者へ……」東京五輪という一大イベントで幕を開ける2020年代。だが、その後の見通しは決して明る