■描きたくないものは描かない。認知症になっても変わらない“自由を愛する本質”

早く死んでくれないかーー。家族が親の死を願うのが認知症という病気だ。少なくとも、わたしはそう考えていた時期がある。

そのころ、悠加さんからこんな話を聞いた。

「認知症を公表したあと、所属事務所の社長と仕事を整理していく話をしたら、主人は思いのほかショックを受けてしまったんです。その帰り道、気分を落ち着けようと海浜公園に寄りました。

望んでもいないのに不本意な状態になってしまったうえ、仕事ができなくなることが主人にはそうとう身にこたえたようです」

誰も認知症になりたくてなったわけではない。もっとも苦しみ、悔しい思いをしているのは本人なのだ。悠加さんはこう続けた。

「海をボーっとしながら見ている主人の背中を見ていたときに、認知症になっても働きたいと思うなら応援しようと決めたんです。病気を売り物にして、と非難されるかもしれません。おかしな言動を笑われるかもしれません。でも、主人が人を喜ばせることが好きなら、認知症になってもやらせてあげようと」

悠加さんの覚悟は決まった。

テレビの世界では認知症の人は扱いづらい。漫画のようにストーリーなど考えずに、ただ筆を手にして絵を描く才能は今でもある。絵は蛭子さんにとって最後の“武器”なのかもしれない。

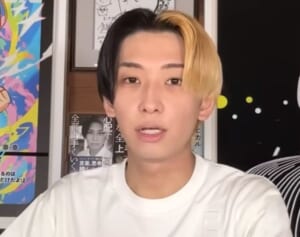

今回、絵の制作は、かつて蛭子さんの漫画が載っていた『アックス』を出版する青林工藝舎の一室で、体調がいい昼から夕方に行われた。根本さん、手塚さんらかつての仲間たちに見守られながら蛭子さんは絵を描くが、筆が止まることがたびたび。絵の具の色を選ぶのにも時間がかかる。

わたしは何度もじれったくなって手を差しのべたくなる。そのたびに、根本さんから「手伝ったら、蛭子さんの絵じゃなくなる」とたしなめられる。

かつて蛭子さんは、締切り間際に編集部を訪れ、8ページの漫画を小一時間ほどで描き上げて雀荘に消えていった逸話がある。絵を描くスピードは速かったが、その面影はない。

蛭子さんが、筆を持って自ら描きだすのをただただ待つしかない。ようやく描き始めても、集中力がないためすぐに止まってしまう。

大好きなどら焼きとコーヒーを用意して、制作時間よりも長く休憩を入れながら、展覧会の絵はゆっくり描き進められていった。

気づいたことがある。認知症になっても、蛭子さんは自分が描きたいものしか描かないこと。

「この空白の場所に、なにか描いたらおもしろいと思いますよ」

と言ってもまず描かない。蛭子さんは命令されるのが今も嫌いだ。

「絵を売ればお金になりますよ」

と誘っても筆は1ミリも動かない。あれほど関心があったお金だが、今は揺らぐことはない。

なんとなく絵を描き進めるコツが見えてきた。蛭子さんを囲んで、周囲が笑い話に興じていると、スイッチが入ったように、絵筆が滑りだし、絵を描いていく。周りが楽しそうにしていると、蛭子さんの筆もどんどん進むのだ。

出展する最後の作品を仕上げた日、蛭子さんを車で送ったわたしは、バックミラーに映る蛭子さんの様子がおかしいことに気づいた。

「なんか、みんなに親切にしてもらって、オレ、本当に……」

と、顔をくしゃくしゃにして涙を流していた。認知症の人はなにかの拍子に感情の起伏が激しくなることもあるが、わたしは蛭子さんの涙と言葉が心にしみた。