内閣府は7日、国内経済の現状報告書「日本経済2021-2022」を発表した。

報告書によると、食料品の値上げや原油の高騰に伴うエネルギー価格の上昇で、令和3年の家計負担が前年比2万7,000~3万9,000円増える試算になるという。

年間約4万円の支出増を引き起こす“値上がり”はなぜ発生しているのだろうか。

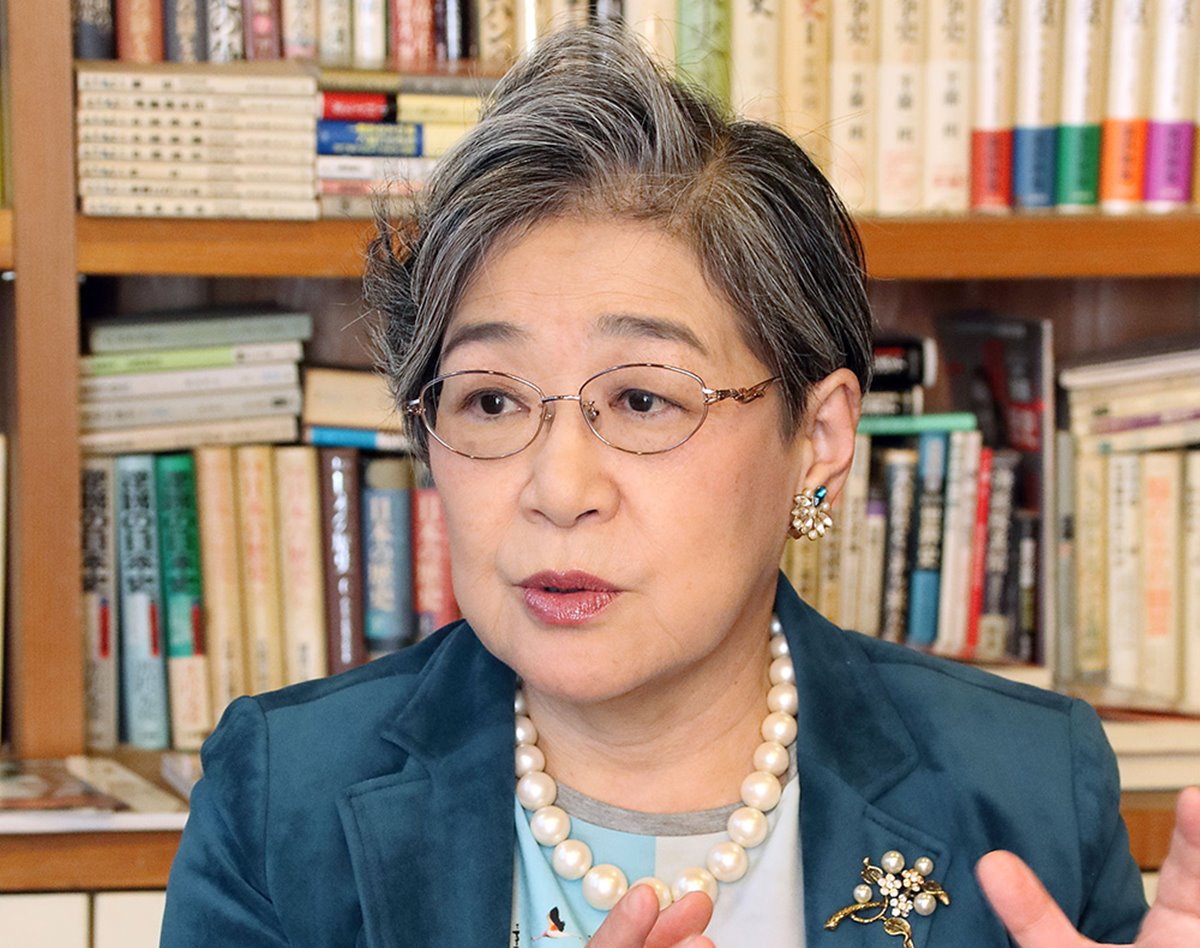

「昨今の値上がりの大きな要因としては、石油など輸入している原材料の高騰があります」

こう話すのは、経済学者で法政大学教授の小黒一正さんだ。

たとえば輸入品、国内品とあらゆる品目の物価に関わる原油価格は、昨今、急上昇している。

「現在の原油の価格は1バレル90ドル前後。じつは、この価格自体は過去に比べればそれほど高いものではありません。’08年のリーマンショックのときには、原油価格は一時、150ドル近くまで上昇しました。さらに、’11~’14年の原油価格も100ドルほどあったのです」

しかし、当時の原油の高騰は、昨今のような“値上げ”にはつながらなかった。なぜなのか?

「当時は、為替相場が円高だったため、原油価格の上昇を吸収できていたのです。’12年の1月ごろまでは、1ドル80円くらいのときもありました。それが今は、円安により1ドルが116円ほどになってしまっているんです」

■円安が物価上昇を加速させている

つまり、現在の物価上昇には原油価格の上昇に加え、円安も関係しているというのだ。

次は、原油価格と為替レートが、日本円で石油を買うときにどれほどの影響を与えるかを試算したもの。

【原材料の高騰×円安→物価上昇!】

〈2020年〉1バレル:39ドル×1ドル:107円→1バレル:4,173円

〈2022年〉1バレル:83ドル×1ドル:115円→1バレル:9,545円

※2022年は原油価格は1月の価格、為替は2月9日の相場

原油価格が近年で最も低かった’20年当時と現在を比較すると、’20年には1バレルが4,173円で購入できていたのに、現在では9,545円、なんと2年前の2倍以上も支払わなければ買えないことになるのだ。

原油だけでなく、さまざまな原材料が高騰する現状に円安が追い打ちをかけることで、物の製造コストが著しく上がっている。その結果、ありとあらゆるものが値上げされる事態に陥っているのだ。

このように、輸入品の価格アップに拍車をかける現在の円安の原因は、アベノミクスにあるという。

’13年に安倍晋三首相(当時)が発表したアベノミクスでは、日銀が市場に大量のお金を投入する大規模な金融緩和が行われた。

その結果、円の価値が下がって、リーマンショック以降の円高が円安へと移行。アベノミクスを継承した岸田政権下では、円安と原料の高騰が重なり、物価上昇が加速しているのだ。