体に不可欠なミネラル「鉄」と日本人との付き合い方が変わるかもしれない。

最新の科学的知見に基づいて、5年に1度改訂される厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」は、4月から2025年版が使用される。

注目は1日あたりの鉄の推奨量が、18~64歳の月経がない女性の6.5mg(月経あり10.5~11.0mg)から6.0mg(同10.0~10.5mg)に変更になった点だ。

「食べ物から摂取できる鉄には、肉や魚に含まれるタンパク質と結合した『ヘム鉄』と、野菜や海藻などに含まれる『非ヘム鉄』があり、日本人は吸収率が低いとされる『非ヘム鉄』の摂取割合が多いことから必要量が定められていましたが、あらたな研究結果が摂取基準に反映されたのです」(医療ジャーナリスト)

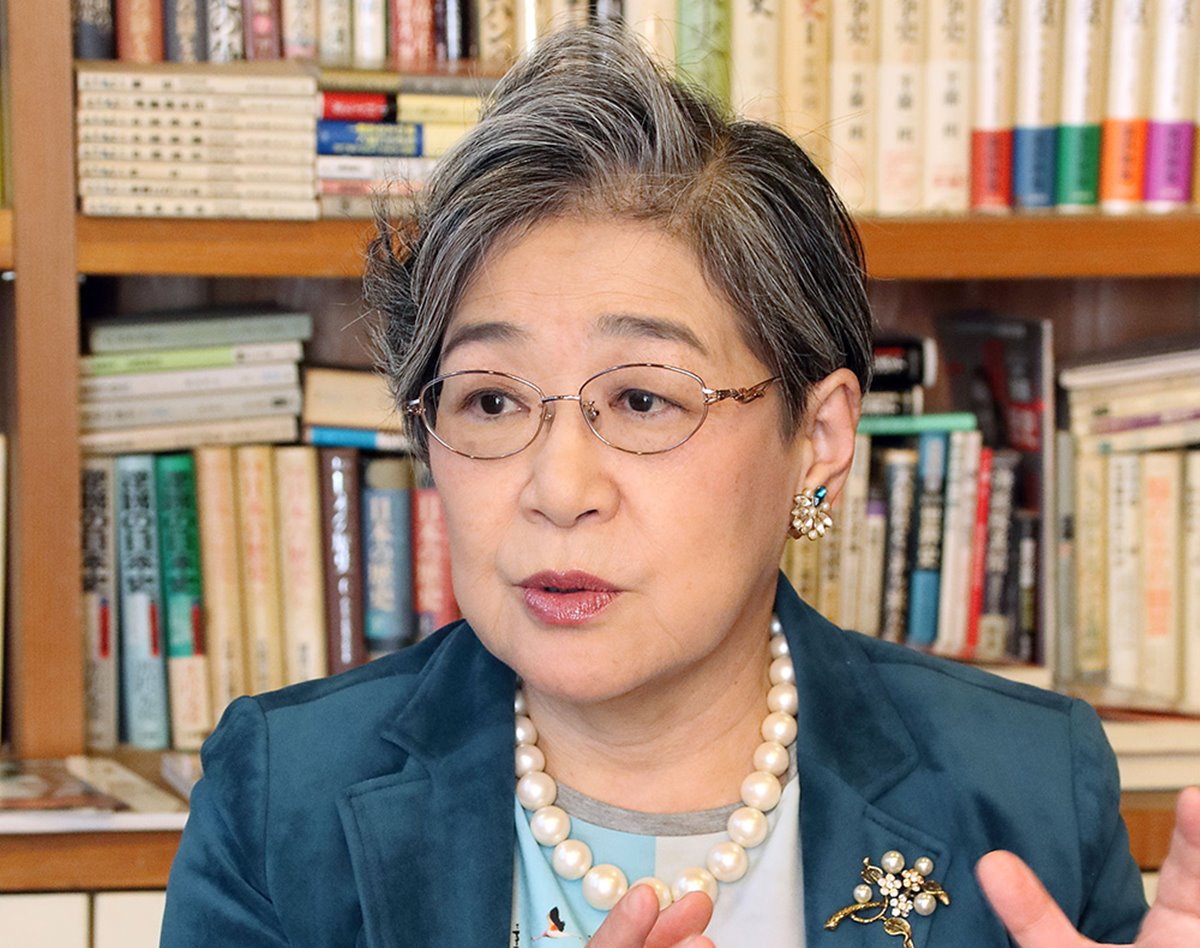

『貧血さんに効く 鉄フライパンレシピ』(主婦と生活社)の著書があるナビタスクリニック新宿院長の濱木珠恵先生が解説する。

「肝臓や骨髄などにストックされている『貯蔵鉄』の量の目安であるフェリチンの値によって鉄の吸収率が変わり、フェリチン値が高いと鉄の吸収率が抑えられ、低いと鉄の吸収が促されます。つまり体が鉄の栄養状態をみて、吸収率をコントロールしているのです。

さらに、非ヘム鉄については、鉄の栄養状態によって吸収率が大きく変動することもわかってきました。

これまで鉄分補給といえば、鉄分が多い食材の代表格であるレバーしかないと思い込んでいる人が少なくありません。

しかし、毎日食べられる食材ではなく、過剰に摂取することで別の健康リスクも。

その結果、鉄分をチャージする選択肢が限られていた面もあるのです。

ひとつの食材に固執する必要がなく、さまざまな食材から鉄分を吸収できることが改訂された摂取基準で示されました」