認知症の最新ニュース

1 ~25件/288件

-

「怒りっぽい」「食べ過ぎる」50代で急増する記憶障害を伴わない「第4の認知症」

2024/07/17 11:00ファッション評論家のピーコ(79)が《万引して逮捕された》というショッキングなニュースが報じられたのは、2023年4月のことだった。報じた『NEWSポストセブン』によれば、双子の弟であるおすぎ(79)を介護していたピーコは、認知症の兆しが出ていたおすぎに対して極度のストレスを感じ、同居を解消したという。おすぎは介護施設に入所したが、一人暮らしとなったピーコはコミュニケーション不足からか、感情の起伏 -

九州大病院の医師が警鐘 奥歯がないと認知症リスク1.5倍に!【前編】

2024/07/10 11:00九州大学の研究によって、奥歯のかみ合わせを失うと認知症のリスクが上がることが示唆された。特に年齢を重ねた女性は、歯周病により奥歯を失いやすいというが――。「奥歯が欠損し、かみ合わせが悪くなると、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高くなることが、私たちの調査で示唆されました。認知症のリスクを低減するためには、日ごろから正しい口腔ケアを行い、健康な奥歯とかみ合わせを維持することが重要です」そう警鐘を -

就寝前の乳酸菌飲料で歯周病リスク増!医師が教える「歯を守る習慣」【後編】

2024/07/10 11:00前編では、奥歯の噛み合わせを失うと認知症リスクが高まるメカニズムについて解説した。奥歯を守るためには具体的に何をすればよいのか。引き続き、九州大学病院(義歯補綴科)教授の鮎川保則さんに話を聞いた。「まずは口腔ケアの基本となる歯磨きを見直してほしい。歯の状態は一人ひとり異なるので、歯科を受診して、自分に合った歯磨きの方法を学ぶことが大事です。プロ野球選手でも、コーチの指導を定期的に受けないと打率を維 -

「リカバリーサンダル」理学療法士が“高齢者の室内履き”にスリッパより勧める理由

2024/07/08 11:00今、人気のリカバリーサンダルをご存じだろうか。業界紙によると、ある人気ブランドのリカバリーサンダルは、2024年6月期の売上高が、対前期比40%増の約32億円にのぼった。もともとは、スポーツ選手が激しい運動をしたあとに、足の疲労を軽減するために作られたもの。じつは認知症や寝たきりを防ぐうえでも効果的なのだという。「認知症や寝たきりを防ぐには、外に出て歩くことが大切です。高齢者はとくに、自宅で一日中 -

犬を飼うと認知症リスク4割減!「猫ではだめ?」研究者に聞いてみた

2024/06/10 11:00犬を飼っている人と猫を飼っている人とでは、認知症の発症リスクに差が出る。こんな驚きの研究結果が東京都健康長寿医療センター・社会参加とヘルシーエイジング研究チームによって公表された。早速この研究に携わった同センター協力研究員で国立環境研究所主任研究員の谷口優さんに聞いた。「たしかに、犬を飼っている人は、飼っていない人に比べて、認知症が発症するリスクが40%低いことが、今回の研究で示されました」この研 -

認知機能を維持するための生活習慣!「1日1万歩」が“逆効果”な理由

2024/05/27 11:00聞きなれない「軽度認知障害」という言葉。聞けば、「認知症」の一歩手前だという。65歳以上の6人に1人が認知機能にトラブルを抱える今、少しでも進行を食い止めるには――。2022年時点で、65歳以上の認知症の高齢者の数は、443万人。厚生労働省が5月8日に公表した研究資料には、認知症にまつわる推計の数値が、このように記されていた。全国紙・社会部記者が言う。「団塊ジュニア、つまり現在のアラフィフ世代が6 -

65歳から増える「老人性うつ」認知症と誤診され症状悪化のケースも…見分ける方法は?

2024/05/15 11:00「65歳以上の人が発症するうつ病を『老人性うつ』といいます。この老人性うつは、認知症と症状が似ている部分もあり、見分けにくいんです。認知症と思っていたら老人性うつだった、あるいは、それら2つの症状が合併しているケースもある。それだけ診断が難しいんです。また、老人性うつが、認知症の発症リスクを高めることもあります」えびな脳神経クリニック理事長で、同院認知症疾患医療センター長の尾﨑聡医師が、こう話す。 -

衝撃実話!がんを患う70代父親が認知症を理由に緩和ケア入院を拒否された

2024/04/24 11:00「私が診察してきた経験則では、高齢の方にがんが見つかり、がん治療を始めようとしたとき、そのうちおよそ2割弱の方に認知症があります」国立がん研究センター東病院・精神腫瘍科長の小川朝生医師が、こう話す。日本対がん協会によれば、2021年の人口動態統計では、全悪性新生物死亡数のうち、65歳以上が88%を占めている。一方、2012年時点での65歳以上における認知症の推定有病率は15%で全国の患者数は約46 -

脳が活性化して、記憶力アップ!認知症予防に「ひとり言」の驚くべき効果

2024/03/28 06:00悪い癖と思われてきた「ひとり言」。実は自己肯定感を強め、記憶力をアップさせることがわかってきた。さらに「ひとり言」には、脳に刺激を与え活性化させ、眠っていた能力を伸ばす力があるという。「あまりいい印象を持たれない『ひとり言』ですが、驚くほど脳を活性化させ、記憶力を高める力を秘めています。認知症の予防としても最適でしょう」そう語るのは、脳内科医で加藤プラチナクリニック院長の加藤俊徳先生。“脳活”のス -

「頻尿薬」飲み続けると記憶障害の危険性も……50代以上の服用者が多い認知症高リスク処方薬

2024/02/28 11:00年齢を重ねたぶんだけ増える処方薬。だが、飲む薬の種類が多いほど副作用が増幅されることはあまり知られていない。その物忘れ、ひょっとして薬の影響かもーー。高齢者の5人に1人が認知症となると推計されている「2025年問題」まで、あと1年を切った。認知症はますます身近な問題となったため、ちょっとした物忘れも“認知症のせい”と安易に考えてしまいがちだが。「じつは認知症ではなく、薬の副作用によって認知機能が低 -

「生活費が下ろせない…」だけじゃない認知症で資産凍結 少なくとも年24万円かかる!

2024/01/08 06:00都内に住む女性(55)は、一人暮らしの母親(80代)のことが心配で仕方がないという。「最近、母は物忘れが激しくなって、トラブルも増えてきました。このまま判断能力が低下して、『意思の疎通ができない』と判断されると、銀行の口座が凍結されるということをニュースで聞きました。もし、そうなったらお金は私たち家族が肩代わりすることになるので不安です」(女性)年末年始は実家にきょうだいが全員集まるので、対策を考 -

脳は難聴で衰える「耳ぎょうざ」で認知症を防ごう!

2023/11/27 11:00「会社の健康診断などでは、50代以上の半数以上の人が難聴(聴力検査で20デシベル以上は難聴とされる)と診断されることもあります。けれど、補聴器を用いるほどではないこともあり、放置している方が多いのです」『1万人の耳の悩みを解決した医師が教える 耳鳴りと難聴のリセット法』(アスコム)が話題になっている、医学博士で馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長の木村至信先生は語る。近年の研究では、難聴や耳鳴りが認 -

最新研究で判明した「毎日のチーズ」が認知機能におよぼす影響

2023/11/08 11:00「ふだんチーズを食べる習慣がある人は、そうでない人に比べて認知機能が高い、という研究結果が先日発表され注目されています」(全国紙社会部記者)東京都健康長寿医療センターは10月19日、桜美林大学などとの共同研究の成果を発表。《チーズの摂取が認知機能の高さと関連する》ことを明らかにした。「日常的なチーズ摂取者は、非摂取者より牛乳を飲んでいる割合が高く、尿失禁の頻度が低く、そして認知機能の評価指標である -

1切れ食べるだけで1食に必要なタンパク質の約2倍…週2回の「ブリ」で認知症予防!

2023/11/03 06:00冬を代表する魚の「ブリ」が、温暖化の影響で取れる海域が変わってきて、この秋は北海道沖で豊漁になっているという。「食料品の値段が上がって、家計のやりくりに頭を抱えているという主婦の方も多いと思います。これからの季節、体にもお財布にもやさしいブリはおすすめです」そう語るのは、管理栄養士の伊達友美さん。伊達さんは、食事カウンセラーとして32年にわたり食改善のアドバイスを行っている。伊達さんが注目している -

認知症予防に「にんにく油」1日1さじで脳の血流がアップ!

2023/11/01 11:00全国的に寒さが一気に訪れ、秋が色濃くなり始めた。寒くなると、血圧のコントロールが難しくなり、脳梗塞や心筋梗塞といった血管の疾患が起こりやすくなる。こうした疾患の予防につながる優秀な食材があると、都立駒込病院、前脳神経外科部長の篠浦伸禎先生は言う。「脳疾患は、血管が急激に収縮し、脳の血管が破れたり詰まったりして起こりやすくなるのですが、それを防ぐために私が患者さんにおすすめしているのは、にんにく油な -

「耳かき」「鼻ほじり」で認知症!? 実は危険なNG習慣

2023/10/25 11:00鼻ほじりが原因で、アルツハイマー型認知症になるという研究結果があるんです。そう話すのは、岡山大学病院高度救命救急センター長で、『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました。』(秀和システム)の著者の中尾篤典先生。豪・グリフィス大学の研究チームによって行われたマウスを使った実験ではあるが、人間にも起こりうるのだという。「その研究では、肺炎クラミジア菌をマウスの鼻孔に塗り付けたところ、マウ -

専門医が解説「アルツハイマー病新薬“レカネマブ”は軽度患者への効果に期待」

2023/10/12 06:00「認知症のなかで、約7割を占めるアルツハイマー病に特化した薬『レカネマブ』が、9月25日に日本で正式承認され、年内にも実用化される見通しです。同薬については、今年7月にFDA(アメリカ食品医薬品局)で承認されたことから、『アメリカで治療したい』という声もあったほど、患者さんやそのご家族の期待度が高いものです。臨床医としても、大きな武器を得ることができたという思いです」こう語るのは、日本のアルツハイ -

水の飲みすぎ、熱い湯に浸かる…寝る前の“脳が疲れる習慣”

2023/10/09 11:00「認知症は発症すると回復が難しいため、予防・早期発見がとても大事です。食事や生活習慣を見直すことで、発症リスクが下がるという研究データも出てきました。“悪い習慣”を続けていたら、直ちに改めるようにしましょう」そう語るのは、『認知症になる48の悪い習慣−ぼけずに楽しく長生きする方法−』(ワニブックス)の著者で、東京国際大学医療健康学部の岩瀬利郎准教授だ。特に、質のよい睡眠が認知症を防ぐための第一歩な -

【寝たきりの原因】筋肉やせをセルフチェック「ふくらはぎ輪っかテスト」

2023/10/05 06:00年齢を重ねて健康に過ごすには何に気を付ければいいのか。医師の和田秀樹先生は、こう話す。「高齢者はやせてはいけません。やせることは、筋力の低下につながり、歩行に影響します。動かなくなると、体が衰え、要介護に進むこともある。それが原因で認知症につながる場合もあるのです。やせることは、老化を早めること。むしろ危機感を持ったほうがいい。いかに体重を減らさず、『ちょっと太めを維持する』か、それが大事なのです -

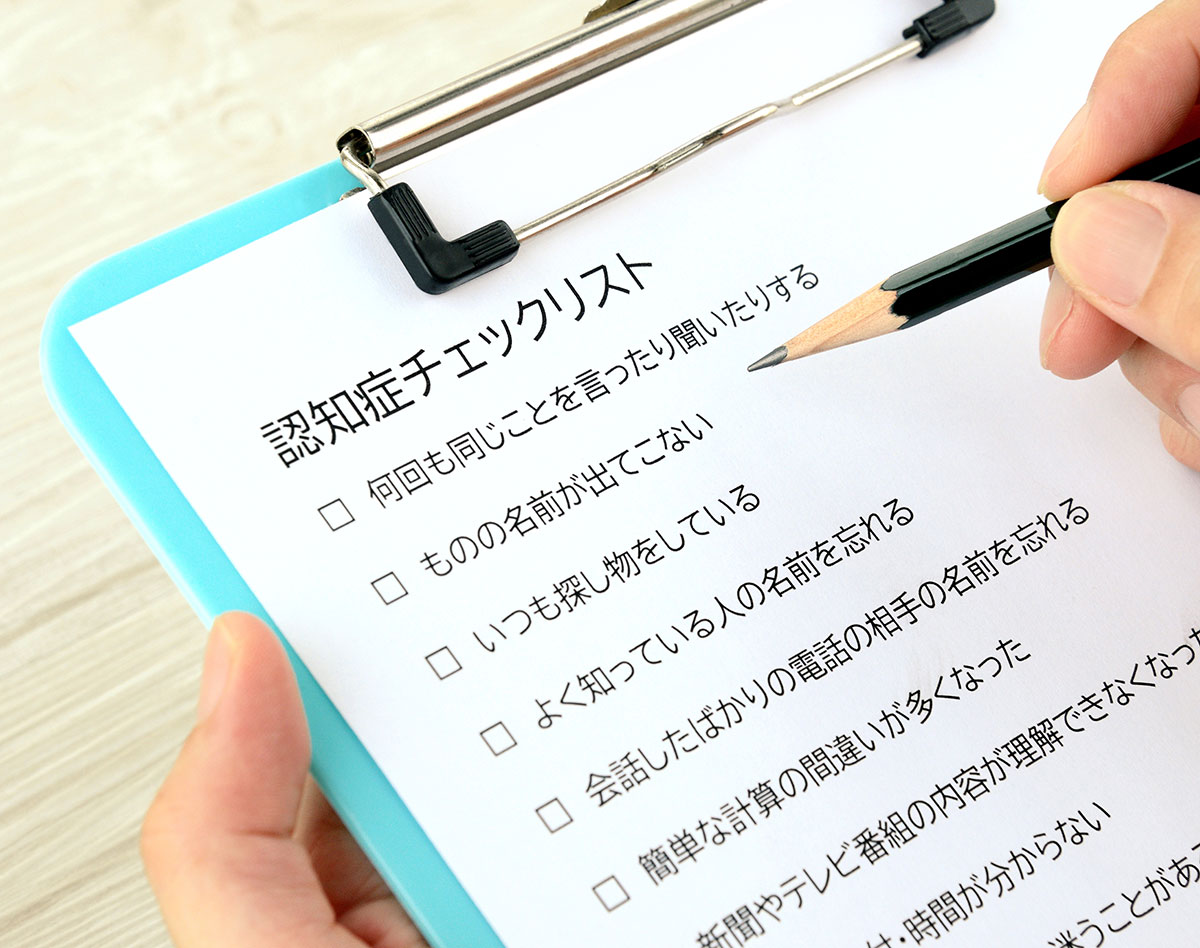

耳をひっぱってぐるぐる…認知症予防に「目覚めの1分耳ほぐし」

2023/10/04 06:00年齢とともに不安になってくるのが“脳の衰え”。認知症になる人は増え続け、2025年には65歳以上の5人に1人、約700万人が認知症になると推計されている。「まだ自分は大丈夫」と思っている人も多いと思うが、日常生活に支障をきたすほどではないものの、記憶力や注意力などの認知機能に低下が見られる状態をMCI(軽度認知障害)といい、認知症の一歩手前とされる。MCIの人も現在約400万人いるといわれ、MCI -

“保険のプロ”がおすすめ!いま入る認知症保険、押さえるべき3つのポイントは

2023/09/29 15:50「9月25日に厚労省が認知症の進行を遅らせる効果のある国内初のアルツハイマー病治療薬『レカネマブ』(エーザイと米バイオジェンの共同開発)を正式に承認し年内にも日本の医療現場で使えるようになる見込みだと報じられました。このように認知症を取り巻く環境は刻々と変化しており、認知症保険の選び方もそれに応じて変わってくると思います」こう話すのは「NEWよい保険・悪い保険2023年版」(徳間書店)の共同監修な -

“保険のプロ”が実名で公表! いまおすすめの認知症保険ベスト3

2023/09/29 15:50「厚労省によると、日本国内における認知症患者数は2020年の600万人から25年には730万人、高齢者の5人に1人が認知症になると推測され、深刻さを増しています。そうした背景もあり、認知症保険はいま注目の保険。それだけに大手を含め多くの保険会社の商品があり、それぞれに保障内容や保険料が異なるため、選び方がむずかしくなっているのが現実ですこう話すのは「NEWよい保険・悪い保険2023年版」(徳間書店 -

蛭子さん“最後の展覧会”制作現場の挨拶は「毎回『初めまして』」

2023/09/27 11:00認知症公表から約3年、テレビ出演が激減し蛭子能収さん(75)だが、ただ今開催中の「最後の展覧会」展が連日の盛況を呈している。蛭子さんの再婚は何を隠そう、本誌のお見合い企画から。以来、20年の付き合いがある本誌記者が、今回の展覧会に至るまでの裏側に完全密着。約1年をかけて新作絵画19点を描き上げた蛭子さんと、それを支えた旧友たちの愛と葛藤の物語。認知症700万人時代は、“助け合い”と“笑い合い”で乗 -

9月7日開幕「最後の展覧会」で開花した“芸術家・蛭子能収”の新境地

2023/09/07 06:00「いや~、すごい絵ですね。えっ? これオレが描いたんですか?」自分の作品が並んだ展覧会場に入るなり、漫画家でタレントの蛭子能収(75)はこう語った。20年7月に認知症を公表した蛭子さんが描き下ろした新作19点を展示する「根本敬 presents 蛭子能収『最後の展覧会』展」が、9月7日、東京・南青山にある「Akio Nagasawa Gallery Aoyama」で始まる(9月30日まで)。開催前 -

香りをかぐことで脳を刺激、活性化! 東大式アロマで認知症を予防

2023/08/23 15:50年齢を重ねると、嗅覚も衰えていく。それは視力や聴力と同じだ。中には、「嗅覚障害」に悩まされる人もいる。嗅覚障害になると、食物の腐敗やガス、煙などの悪臭にも気づかなくなるため危険だ。また、嗅覚の衰えは脳の認知機能と深く関わりがあり、認知症の前兆の1つともいわれている。ところで、私たちがにおいを感じるメカニズムはどのようなものだろう。東京大学大学院医学研究科 外科専攻 感覚・運動機能講座 耳鼻咽喉科学