健康

701 ~725件/2460件

-

ダイエット効果も!コロナ禍の免疫力向上にサバ缶がオススメな訳

2021/08/14 11:00「近年の健康志向などから消費が拡大し、ブーム到来中の『サバ缶』。動脈硬化や高血圧、糖尿病の改善、筋力維持、免疫力アップなど、たくさんの健康効果が期待できます。しかも、肌や髪を美しく保ち、ダイエット効果もあるなど、女性にうれしい効果が詰まった栄養抜群の万能食材なんですよ」そう教えてくれたのは、イシハラクリニック副院長の石原新菜先生。サバなどの青魚の脂肪には、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイ -

トマトには血栓予防 サバ缶の効果高める食べ合わせレシピ5選

2021/08/14 11:00サバ缶が栄養豊富なのはよく知られているところだが、相乗効果を発揮する食材とかけ合わせるとさらに効果アップ。簡単で、おいしい、ついやってみたくなる組み合わせでしょーー!「近年の健康志向などから消費が拡大し、ブーム到来中の『サバ缶』。動脈硬化や高血圧、糖尿病の改善、筋力維持、免疫力アップなど、たくさんの健康効果が期待できます。しかも、肌や髪を美しく保ち、ダイエット効果もあるなど、女性にうれしい効果が詰 -

急に激痛が…40以降の女性に多い「変形性股関節症」とは

2021/08/13 11:00「脚の付け根にある股関節に痛みを抱える人は400万〜500万人ほどいるといわれています。そのうちのほとんどの人が、『変形性股関節症』が原因とみられます。特に日本では40代〜50代の女性が発症することが多いのが特徴です」そう解説してくれたのは、股関節のスペシャリストで、日本股関節学会の理事長も務める、神奈川リハビリテーション病院の病院長の杉山肇先生だ。「股関節は、骨盤と大腿(たいだい)骨のつなぎ目の -

「貧乏ゆすりが有効」変形性股関節症の痛みを防ぐずぼら運動

2021/08/13 11:00寝たきりになると認知症などのさまざまな病気のリスクが高まる。だからこそ、可能な限り自分の足で歩きたいもの。そのために、悪い癖といわれている貧乏ゆすりが役に立つというーー。「脚の付け根にある股関節に痛みを抱える人は400万〜500万人ほどいるといわれています。そのうちのほとんどの人が、『変形性股関節症』が原因とみられます。特に日本では40代〜50代の女性が発症することが多いのが特徴です」そう解説して -

家族が気づくことも「変形性股関節症」の予兆と防ぐ生活習慣

2021/08/13 11:00「脚の付け根にある股関節に痛みを抱える人は400万〜500万人ほどいるといわれています。そのうちのほとんどの人が、『変形性股関節症』が原因とみられます。特に日本では40代〜50代の女性が発症することが多いのが特徴です」そう解説してくれたのは、股関節のスペシャリストで、日本股関節学会の理事長も務める、神奈川リハビリテーション病院の病院長の杉山肇先生だ。「股関節は、骨盤と大腿(たいだい)骨のつなぎ目の -

お腹の不調にヨーグルトが逆効果!? FODMAPチェックリスト

2021/08/10 11:00「なかなか治らない、便秘や下痢などおなかの“不腸”。それだけでもつらいのに、長引く不腸はさまざまな病気の引き金になってしまいます」そう語るのは『3週間でお腹が整うまいにち腸日記』(池田書店)の著者で、消化器専門医の江田証先生。ヨーグルトや納豆などの「発酵食品」、ニンニクや玉ねぎに豊富な「オリゴ糖」。腸によいとされるこれらの整腸食品だが、とることで、かえっておなかが張ったり、便秘や下痢になったりと、 -

よく間食する人、睡眠不足の人の腸が汚いワケ 病気の引き金にも

2021/08/10 11:00「なかなか治らない、便秘や下痢などおなかの“不腸”。それだけでもつらいのに、長引く不腸はさまざまな病気の引き金になってしまいます」そう語るのは『3週間でお腹が整うまいにち腸日記』(池田書店)の著者で、消化器専門医の江田証先生。先生いわく、不腸の原因には「ストレス」「食事」「生活習慣」の要素が関わってくるという。今回は、「生活習慣」について教えてもらった。■汚腸を引き起こす間食・睡眠不足「腸は、食事 -

60歳過ぎると悪玉菌が急増!お腹の調子を左右する腸内細菌

2021/08/10 06:00日本人の10人に1人が悩むという、おなかのトラブル。病院に行かずに放置しがちな下痢や便秘だが、病院に行っても“原因不明”と言われてしまうことが多いという。では、おなかの不調はなぜ起こるのだろうか? 腸の名医に聞いたーー。「なかなか治らない、便秘や下痢などおなかの“不腸”。それだけでもつらいのに、長引く不腸はさまざまな病気の引き金になってしまいます」そう語るのは『3週間でお腹が整うまいにち腸日記』( -

ストレスが腸壁を破壊する…お腹の不調の原因を名医が解説

2021/08/10 06:00日本人の10人に1人が悩むという、おなかのトラブル。病院に行かずに放置しがちな下痢や便秘だが、病院に行っても“原因不明”と言われてしまうことが多いという。では、おなかの不調はなぜ起こるのだろうか? 腸の名医に聞いたーー。「なかなか治らない、便秘や下痢などおなかの“不腸”。それだけでもつらいのに、長引く不腸はさまざまな病気の引き金になってしまいます」そう語るのは『3週間でお腹が整うまいにち腸日記』( -

色白の人は要注意!紫外線は少量でも浴び続けると危険

2021/08/09 11:00年齢を重ねると、鏡を見るたびに「こんなところにもシミ・シワができていた! ?」と驚くことが増えてくる。「日光浴をすると、体内でビタミンDが作られ、骨の健康を保つのに役立ちますが、日光に含まれる紫外線を浴びすぎてしまうと、身体に影響が出てくることがわかってきました。特に色白で紫外線に弱いタイプの人は皮膚のダメージが大きいので、これからの季節、注意が必要です」そう注意を促すのは銀座スキンクリニックの坪 -

皮膚がん招く「顔のシミ」紫外線予防に日傘だけ…は不十分!

2021/08/09 11:00「日光浴をすると、体内でビタミンDが作られ、骨の健康を保つのに役立ちますが、日光に含まれる紫外線を浴びすぎてしまうと、身体に影響が出てくることがわかってきました。特に色白で紫外線に弱いタイプの人は皮膚のダメージが大きいので、これからの季節、注意が必要です」そう注意を促すのは銀座スキンクリニックの坪内利江子院長。一度に大量の紫外線を浴びると、日焼けをしすぎて肌がヒリヒリするが、少しの量でも長年にわた -

納豆×梅干し、レバー×酢…夏のストレス軽減する食べ合わせ5

2021/08/09 06:00厳しい暑さで体がだるい......、という日が続いていませんか? それ、じつは放っておくと危険なうつの症状かもしれません。コロナ禍のストレスも相まって、気持ちが沈みがちなこの時季は、いつもの食材の相乗効果を上手に活用して、必須栄養素を効率よく摂取しましょう―ー!「夏になると不眠や食欲不振を訴える患者さんが多くなります。特に今年は、新型コロナウイルスによるマスク習慣のストレス、巣ごもりなどの環境の変 -

「夏バテ」より不調は深刻…「夏うつ」の見落としにご用心

2021/08/09 06:00「夏になると不眠や食欲不振を訴える患者さんが多くなります。特に今年は、新型コロナウイルスによるマスク習慣のストレス、巣ごもりなどの環境の変化、人と会う機会が減ることによる孤独感などから『夏うつ』の症状を訴える患者さんが急増しています」そう語るのは、日本栄養精神医学研究会会長で、山口病院(埼玉県川越市)の副院長、奥平智之先生。夏バテはよく耳にするが、夏うつとは、どんなものなのか?「夏うつとは、夏特有 -

シーツ、枕カバー、靴…見逃し注意の「体臭のもと」

2021/08/06 11:00夏の暑さにコロナ禍が加わって、臭いのリスクは急増中。そんな真夏の“ストレス臭”を解消する生活ルールをご紹介。「汗をかく機会が多い暑い夏は、汗腺の詰まりなどが臭いトラブルの原因となります」そう話すのは、女性の肌のデリケートな悩みについてのアドバイスに定評がある内科医・皮膚科医の友利新先生。友利先生によれば、“ストレス”が、私たちの体臭に影響を与えているのだという。「ストレスが加わると、私たちの体は皮 -

殺菌成分入りせっけんでくまなく…体臭防ぐ「体の洗い方」

2021/08/06 11:00「汗を出す汗腺は2つあります。ひとつは全身にある『エクリン腺』で、体温を調節して汗を出します。もう一方の『アポクリン腺』は脇の下や陰部に多くあり、こちらが主にイヤな臭いを発生させます」そう話すのは、女性の肌のデリケートな悩みについてのアドバイスに定評がある内科医・皮膚科医の友利新先生。汗をかく機会が多い暑い夏は、この汗腺の詰まりなどが臭いトラブルの原因となるという。そこで友利先生がアドバイスするの -

鶏のささみ、豚肉のビタミンB群で“加齢臭のもと”を防ぐ

2021/08/06 06:00夏本番。この季節になると多くの人が直面するのが、体臭に関する悩み。現在のコロナ禍は、そのリスクを高めているという。日々の習慣を見直して、臭いのもとを断とう。汗をかく機会が多い暑い夏は、この汗線の詰まりなどが臭いのトラブルになるという。また、読者世代には、年齢を重ねることで発生する「加齢臭」が立ちはだかる。「加齢臭は、皮脂が酸化することで発生する『ノネナール』という物質が原因で、古い油のような臭いだ -

マスク生活で悪化する口臭対策に「緑茶をこまめに飲む」

2021/08/06 06:00《湿気で蒸し蒸しと暑くて、汗びっしょり。外せないマスクの中も熱がこもっているし。ふと気づいたら、なんだか自分の発する臭いが以前よりキツくなっているような……》真夏に多くの女性が抱える悩みが「体臭」。気づかぬうちに自分の体臭が悪化しているのではないかと気になってくる。そこで、女性の肌のデリケートな悩みについてのアドバイスに定評がある内科医・皮膚科医の友利新先生に話を聞いた。コロナ禍での生活が臭いトラ -

“やぶ患者”チェックリスト「先生におまかせ」タイプの人は要注意!

2021/08/02 11:00「これまで臨床医として20年以上患者さんを診てきたうえで、残念なことに、医者任せの方や自分の病気に関心のない方が少なくないことを知り、そういう人をあえて“やぶ患者”と呼んで、注意喚起を促してみようと思いました」こう話すのは、長野松代総合病院消化器内科部長で医学博士の前川智先生だ。やぶ患者とは前川先生の作った造語だが、そこには患者さんに正しく医療を活用してほしいという思いが込められている。「糖尿病、 -

普通の納豆orひきわり納豆、骨折予防に食べるならどっち?

2021/08/01 11:00新型コロナワクチン、もう2度目の接種を済まされた方も、やっと1回目を打った、はたまたアレは打たないでおく、という方……さまざまかと思いますが、コロナがひと段落したら、またあちこち出かけたいですよね。それには自分の足でちゃんと歩けることが大事。不用意な骨折、とくに“寝たきり”につながるような大腿骨の骨折はしっかり予防したいもの。■西日本の女性は大腿骨骨折しやすい!?2017年に大阪医大や近畿大がまと -

生活習慣病を防ぐスパイスキャベツで抗がん作用・免疫力アップ

2021/07/30 15:50「私はインドやネパールの定番レシピ『キャベツのスパイス炒め』(以下、スパイスキャベツ)が好きで、オリジナルレシピを考案し、よく作って食べています。スパイスとキャベツの組み合わせはおいしいうえに、抗がん作用や免疫力アップなど健康効果も抜群。美肌やダイエットなど、女性にとってうれしい効果も期待できます」こう話すのは、スパイス料理研究家の印度カリー子さん。東京大学大学院で「肥満症とスパイスの関係」を研究 -

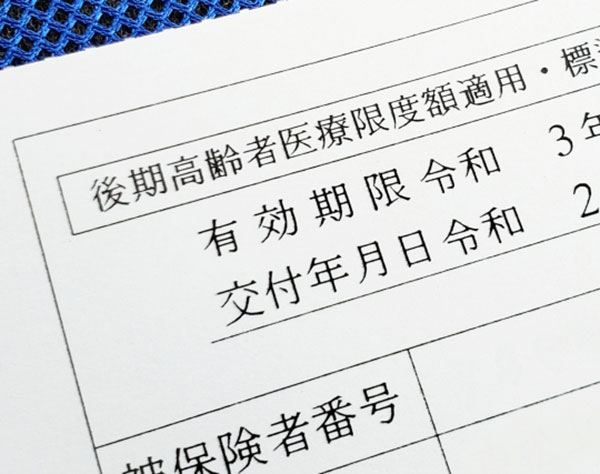

あなたの親は大丈夫?来年度「医療2割負担になる人」の条件

2021/07/30 11:00「70代後半の両親が実家で暮らしています。来年度から『75歳以上の医療費負担が1割から2割になる』と聞きましたが、両親とも最近は体力も衰えてきたというのに、負担が増えるなんて……」こう話すのは、東京都に住む50代の主婦。今年6月に成立した医療制度改革関連法により、一定の収入がある75歳以上の医療費負担が来年秋までには1割から2割に引き上げられることに。対象になるかどうかは、世帯の『課税所得』と『年 -

「胃がん」「子宮がん」「すい臓がん」都道府県別「女性のがん」傾向

2021/07/28 15:50全国でもっとも高い青森県の乳がんの死亡率は、全国でもっとも低い山形県のおよそ2倍もあるという。地域差が生まれる理由を専門医に聞いた。理由を知ると、必要ながん対策も見えてきたーー。「一生のうちに2人に1人はがんになりますが、実はがんのかかりやすさや死亡率で各都道府県には顕著な差があります。この地域差を把握することで、自分が住む地域で当たり前になっている生活習慣を見直したり、がんに対する意識を高めたり -

「乳がん」「大腸がん」「肺がん」都道府県別「女性のがん」データ

2021/07/28 15:50全国でもっとも高い青森県の乳がんの死亡率は、全国でもっとも低い山形県のおよそ2倍もあるという。地域差が生まれる理由を専門医に聞いた。理由を知ると、必要ながん対策も見えてきたーー。「一生のうちに2人に1人はがんになりますが、実はがんのかかりやすさや死亡率で各都道府県には顕著な差があります。この地域差を把握することで、自分が住む地域で当たり前になっている生活習慣を見直したり、がんに対する意識を高めたり -

つらい肩こりを改善する「カエルのポーズ」10秒体操

2021/07/28 11:00「新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、後頭部にひどい痛みを訴える人が急増しました。長引くマスク習慣が“マスク頭痛”を引き起こしているのです」そう語るのは、これまで姿勢を改善させることで3万人以上の不調を解消してきた「宮前まちの整骨院」代表の小林篤史さん。「悪い姿勢でのスマホの見すぎなどが理由で、本来は少しカーブしている頸椎(首の骨)がまっすぐになってしまう現代病『ストレートネック』が以前から -

死亡率もっとも低いのは滋賀!「女性のがん」都道府県別の傾向

2021/07/28 11:00「一生のうちに2人に1人はがんになりますが、実はがんのかかりやすさや死亡率で各都道府県には顕著な差があります。この地域差を把握することで、自分が住む地域で当たり前になっている生活習慣を見直したり、がんに対する意識を高めたりすることが重要です」そう語るのは国立がん研究センター全国がん登録室の松田智大室長。’16年にがん患者の情報を各自治体が届け出をして、国が一元で管理する「全国がん登録」が始まって5