食生活の最新ニュース

41 ~75件/192件

-

血圧を下げるための調理の工夫「できるだけ皮も残さず」

2021/06/02 15:50加齢とともに、多くの人が血圧を上昇させてしまいがち。この厄介な悩みを遠ざける有効な手段が、なんといっても食生活の改善だ。いますぐできる“降圧ルール”を徹底解説ーー!「中年以降は、血圧を意識した食生活を送らないと、加齢とともに血圧が高くなる傾向があります」管理栄養士で女子栄養大学名誉教授の三浦理代先生はそう警鐘を鳴らす。特に女性の場合は、ホルモンバランスが崩れる更年期以降に高血圧になる傾向が著しい。 -

血圧コントロールする食事の秘訣は「食べ合わせ」にあり

2021/06/02 11:00「中年以降は、血圧を意識した食生活を送らないと、加齢とともに血圧が高くなる傾向があります」管理栄養士で女子栄養大学名誉教授の三浦理代先生はそう警鐘を鳴らす。特に女性の場合は、ホルモンバランスが崩れる更年期以降に高血圧になる傾向が著しい。加えて、昨年から続くコロナ禍におけるストレスや運動不足が加わり、私たちの気づかないところで高血圧のリスクは高まっているというから厄介だ。「血圧が上昇すると、脳卒中や -

血圧に関わる食事の基本「夕食〜朝は12時間あける」

2021/06/02 11:00加齢とともに、多くの人が血圧を上昇させてしまいがち。この厄介な悩みを遠ざける有効な手段が、なんといっても食生活の改善だ。いますぐできる“降圧ルール”を徹底解説ーー!「中年以降は、血圧を意識した食生活を送らないと、加齢とともに血圧が高くなる傾向があります」管理栄養士で女子栄養大学名誉教授の三浦理代先生はそう警鐘を鳴らす。特に女性の場合は、ホルモンバランスが崩れる更年期以降に高血圧になる傾向が著しい。 -

管理栄養士語る食事ルール「中高年世代に減塩は必須」

2021/06/02 06:00「中年以降は、血圧を意識した食生活を送らないと、加齢とともに血圧が高くなる傾向があります」管理栄養士で女子栄養大学名誉教授の三浦理代先生はそう警鐘を鳴らす。特に女性の場合は、ホルモンバランスが崩れる更年期以降に高血圧になる傾向が著しい。加えて、昨年から続くコロナ禍におけるストレスや運動不足が加わり、私たちの気づかないところで高血圧のリスクは高まっているというから厄介だ。「血圧が上昇すると、脳卒中や -

対談【美容家・石井美保×管理栄養士・金丸先生】調味料選びのポイント

2021/05/26 11:0044歳とは信じられない美肌の持ち主で、今や様々なメディアにひっぱりだこの人気美容家・石井美保さん。今回、著書『石井美保のBeauty Soup』の中で、50点以上の書籍監修を担当する管理栄養士・金丸絵里加さんと食と健康・美容について考えました。今回は調味料選びのポイントについてお届けします。■オイルは「酸化」を意識して、しっかり種類を選びたい石井:先生がよくお使いになるこだわりの調味料などはありま -

美容家・石井美保が実践した、美と健康のための「しないルール」

2021/05/26 11:0044歳とは信じられない美肌の持ち主で、今や様々なメディアにひっぱりだこの人気美容家・石井美保さん。ご本人曰く「アラサーの頃は肌がキレイと言われたことがなかった」という石井さんが、多忙を極める中で美と健康のために実践した「しないことのこだわり」を教えてもらいました。■「しないルール」という食へのこだわり40代になり、いろいろなメディアでみなさんが見てくださる機会が増えたので、忙しそうという印象を持た -

対談【美容家・石井美保×管理栄養士・金丸先生】バランスの良い食事のポイント

2021/05/26 11:0044歳とは信じられない美肌の持ち主で、今や様々なメディアにひっぱりだこの人気美容家・石井美保さん。今回、著書『石井美保のBeauty Soup』の中で、50点以上の書籍監修を担当する管理栄養士・金丸絵里加さんと食と健康・美容について考えました。今回はバランスの良い食事のポイントについてお届けします。■金丸先生の考える具沢山のスープは、健康と美を守ってくれるものでした石井:今回、具だくさんで彩り鮮や -

奇跡の44歳!美容家・石井美保の美と健康の秘訣は、●●●でした

2021/05/26 11:0044歳とは信じられない美肌の持ち主で、今や様々なメディアにひっぱりだこの人気美容家・石井美保さん。ご本人曰く「アラサーの頃は肌がキレイと言われたことがなかった」という彼女が、多忙を極める中で美と健康を維持する秘訣は“スープ生活”でした。なぜスープ生活を実践するに至ったのか、お聞きしました。■健康で美しくあるためのスープ生活私が食に興味を持ち、こだわるようになったきっかけは、20代前半に体調を崩して -

認知症を遠ざけるご飯の食べ方 両手を使う&噛む歯を変える

2021/04/29 11:00「私はこれまで30年間で、胎児から高齢者まで、1万人以上の脳のMRI(磁気共鳴画像法)で撮影した脳画像の診断を行ってきました。そこでわかってきたのは、人の脳は100歳になっても、その人の心がけ次第でどんどん成長し続けるということなんです」こう話すのは、脳内科医の加藤俊徳先生(加藤プラチナクリニック院長)。最近、物忘れが多くなり、人の名前が思い出せなくなったと自覚している人には、驚きの言葉ではないだ -

人生100年時代を生き抜くための「年代に合う食事」とは

2021/04/07 06:00「今は人生100年時代。50歳といえば、人生のほんの折り返し地点です。心身ともに健康で過ごすことができる「健康寿命」を延ばすためには、食生活の見直しがとても大切です」こう話すのは、東京慈恵会医科大学附属病院栄養部の濱裕宣先生だ。濱先生は同部の赤石定典先生と共に、栄養を効率的に取るための活動を行っている。「特に女性は、50歳前後からホルモンバランスの乱れで更年期障害に悩まされたり、なんらかの生活習慣 -

クルミは認知症予防にも…医師語る「7大ナッツの健康効果」

2021/03/26 11:00「ナッツは栄養豊富で、美肌効果や記憶力改善など、さまざまな健康効果があることが広く知られるようになってきました」そう話すのは、工藤内科院長で、東洋医学・漢方医でもある工藤孝文先生だ。工藤先生がとりわけ注目するナッツはクルミ。「毎日1つかみのクルミを摂取することが、認知機能の向上につながると研究でわかっており、認知症予防が期待できます。とくに最近は、1年以上続くコロナ禍において、物忘れに悩む人が増え -

健康効果持つナッツに医師が新提言「生薬と組み合わせ摂る」

2021/03/26 11:00「ナッツは栄養豊富で、美肌効果や記憶力改善など、さまざまな健康効果があることが広く知られるようになってきました。おやつやおつまみとして食べるだけでなく、料理に取り入れている方も多いと思いますが、ぜひ試してほしいのが、漢方で知られる『生薬』との組み合わせ。一緒に食べることで、お悩みの不調がより効果的に改善しますよ」こう話すのは、工藤内科院長で、東洋医学・漢方医でもある工藤孝文先生だ。工藤先生がとりわ -

鍵は“ちょい足し”おいしく痩せるための「コンビニ食ダイエット」

2021/03/12 06:00「コンビニの『なんとなく体に悪くて太りやすい』イメージは、もう古い! いまやコンビニは“健康の最先端”がそろう場所です」そう熱く語るのは、管理栄養士・コンビニ外食研究家で、著書に『コンビニ・ダイエット』(星海社新書)がある浅野まみこさんだ。「コンビニには『1日分の食物繊維』や『高タンパク質』など健康志向メニューも多く、また、ほぼすべてにカロリー、糖質、脂質、タンパク質、塩分など栄養価が表示されてい -

91歳まで生きて子供は数十人?渋沢栄一の食と健康トリビア

2021/02/28 06:008年ぶりに視聴率20%と、大河ドラマの初回視聴率として久々に明るい話題をもたらした『青天を衝け』(NHK)。実業家として近代日本の礎を築いた渋沢栄一は、江戸、明治、大正、昭和を生き、91歳で生涯を終えた。仕事だけでなくプライベートでもバイタリティを発揮していた渋沢には、2人の妻の間に7人の子供がいるほか、実は妾との間にも数十人子供がいたという説も。そんな渋沢栄一翁から学ぶ「食と健康トリビア」を紹介 -

鼻に優しい食事のルール「昼はネバネバ食材」「夜は鍋」!

2021/02/17 15:50「コロナ感染予防が普及したこともあってインフルエンザは今のところ流行にはいたっていませんが、花粉にはまた別の心がけや対策が必要となってきます」そうアドバイスするのは、たなか耳鼻咽喉科の田中伸明院長。体調を整えて免疫力を高めることに加えて、ウイルス対策の観点からその重要性が注目されているのが、鼻の中のメンテナンス(鼻メンテ)だ。コロナ禍に追い打ちをかけるようにやってくる花粉の本格シーズンを前に、鼻を -

「アジフライよりトンカツの方が太らない」専門家語るその理由

2021/02/11 15:50「今度こそやせる!」ためには“食べない我慢”ではなく、“やせる栄養素を多く含む食品を、たっぷり食べること”が大切だというーー。「ダイエットの栄養指導中に『少ししか食べていないのに、太る』『食べるのを我慢しているのに、やせない』とよく聞きます。食事記録を見ると皆さん、栄養バランスがよくない。いくら食べる量を減らしても、必要な栄養素が不足しているとやせないのです」そう語るのは管理栄養士の菊池真由子さん -

インスタント飲むなら「味噌汁よりわかめスープ」にするべし

2021/02/11 15:50「ダイエットの栄養指導中に『少ししか食べていないのに、太る』『食べるのを我慢しているのに、やせない』とよく聞きます。食事記録を見ると皆さん、栄養バランスがよくない。いくら食べる量を減らしても、必要な栄養素が不足しているとやせないのです」そう語るのは管理栄養士の菊池真由子さん。ダイエットには、“食べる量を減らすこと”より大切なことがあると力説する。「ダイエットは長期戦。食べる量を減らす我慢は続かない -

認知症予防に役立つ食習慣、主食には「玄米や雑穀」推奨

2021/02/03 15:50長引く新型コロナの影響で、巣ごもり生活が続くと、加齢とともに心身の活力が低下する“フレイル”に陥りやすくなる。「趣味のサークル活動や友人との集まりも控えるようになり、家にいてもやることがないという人も多いと思います。外出自粛などの感染予防はもちろん不可欠ですが、その一方で日常生活の極端な変化はフレイルだけでなく、認知症リスクまでも高めてしまうので注意が必要です」そう語るのは、認知症予防が専門の医師 -

“再ブレーク女優”たちの美容術、内田有紀は“リセット野菜”

2020/12/16 11:00最近の芸能界で増えているのが、アラフォーになってから再ブレークする女優たち。作品中の演技だけでなく“10代、20代のころよりキレイ!”と美しさでも注目を集めているのだ♪池脇千鶴(39)と小西真奈美(42)は、ともに年齢が想像できぬ童顔の持ち主。池脇は来年、民放連続ドラマで9年ぶりの主演を務める。「昔からヨガを続けています。顔のほうれい線やシワが気になりだしたらしく、顔ヨガも取り入れていると聞きます -

「魔の時間帯」避けると痩せる?3000人を減量させた医師の鉄則

2020/12/11 11:00在宅勤務、ステイホームが叫ばれた2020年。コロナ太りに悩まされる人も多い。その原因は運動不足、ストレス食い、生活リズムの乱れなどさまざまだが、浅原哲子医師は「夜型生活が危険だ」と警鐘を鳴らす。浅原先生は、20年近く京都医療センターの肥満・メタボリック外来で、3,000人以上のダイエットを成功に導いた専門医だ。肥満の実態をつぶさに見てきた浅原先生に、太る原因とその解消法を聞いてみた。「コロナ禍の在 -

3000人の肥満救った医師が伝授!楽ヤセへの「けじめ習慣」

2020/12/11 11:00コロナ禍でリモートワークやオンライン会議が推奨され、家で過ごす機会が増えた。すっかり出不精になってしまった人も多いのでは?「出不精は“デブ症”の元。肥満になると糖尿病、高血圧などが発症しやすく、動脈硬化が進行して、心筋梗塞や脳卒中など命にかかわるリスクも高まります。私は、『健康的に痩せる』ことを推奨しています」と話すのは、日本では数少ない肥満・メタボリック外来で、これまで3,000人以上のダイエッ -

桃井かおり 自粛でマッチョ化「ハグしたら岩みたいだった」

2020/09/12 06:0070歳を目前にしてもなお、その若々しい美貌で注目を集める女優の桃井かおり(69)。現在はロサンゼルスに拠点をおいて活躍しているが、最近、そんな彼女に変化があったという。「最近の桃井さん、以前よりも身体がかなり引き締まってきているんです。今まではジムで何となく筋トレをしていたそうですが、自粛期間中に一念発起。本格的に自宅でトレーニングを始めたそうなんです。目的は大幅な減量ではなく、長寿・健康維持のた -

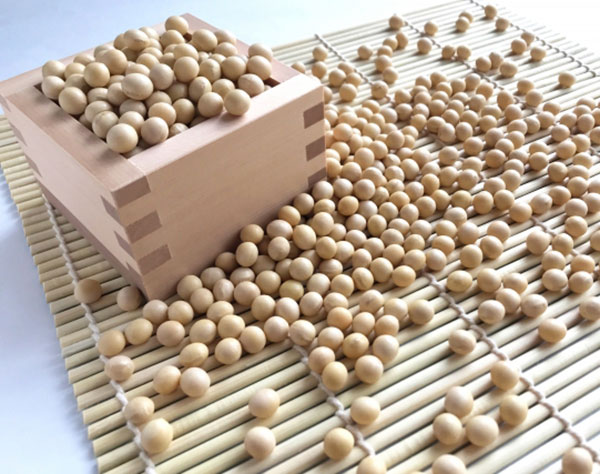

女性特有の疾患に「大豆×卵黄が良い」と栄養学博士

2020/08/19 11:00「がん予防の第一歩は、やはり食生活。体内にがん細胞を発生させない食事を日常的に心がけることが大事です。さらに、食材同士の組み合わせによってはその効果を何倍にも高めることができます」そう話すのは、栄養学博士の白鳥早奈英さん。’82年、日本ではじめて「食べ合わせ」という概念を提唱したのが白鳥さんだ。「食べ合わせ」とは、「複数の食材の組み合わせにより効果・効能が生じること」をさす。たとえばピーマンと油は -

栄養学博士が語る「食べ合わせ」ジャムとソーセージはNG

2020/08/19 11:00「がん予防の第一歩は、やはり食生活。体内にがん細胞を発生させない食事を日常的に心がけることが大事です。さらに、食材同士の組み合わせによってはその効果を何倍にも高めることができます」そう話すのは、栄養学博士の白鳥早奈英さん。’82年、日本ではじめて「食べ合わせ」という概念を提唱したのが白鳥さんだ。研究のきっかけをこう語る。「当時、人間関係に悩んでいた私は、人と人はお互いの相性によって幸不幸が分かれる -

「こい口」と「うす口」の違いは?知っておきたい醤油のいろは

2020/07/08 11:00ていねいな暮らしが見直されている今、日本古来の方法でていねいにつくられた「基本の調味料」を取り入れてみませんか? 大量生産とは違う個性で、いつものおうちごはんがぐっと豊かに格上げされます。基本の調味料のなかでも身近なのが「しょうゆ」だろう。そんな、しょうゆにまつわるいろはを知っておこう。■種類による分類【こい口しょうゆ】生産量の80%以上を占めるスタンダード。大豆、小麦、食塩を原料とする、関東を中